Deskripsi

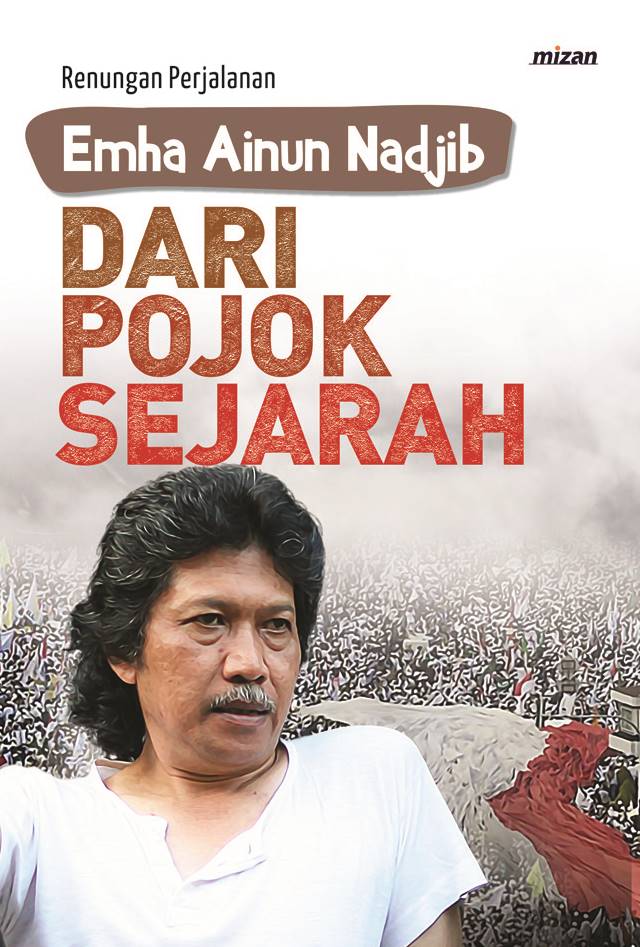

Empat puluh lima tahun silam, ketika modernitas yang diatasnamakan oleh televisi dan kendaraan bermotor mulai menyebarkan virusnya di Indonesia, perubahan budaya seketika terjadi dalam waktu sangat cepat. Warga desa kebingungan memutuskan apa yang menjadi prioritasnya. Membeli televisi yang hidup sepanjang hari meski bahasanya tak mereka pahami, membeli kendaraan bermotor sekadar untuk pajangan rumah sementara atap bocor tak diperbaiki, hingga terjebak pertikaian akibat beda pilihan partai yang sesungguhnya tak mereka kenali.

Setiap dinamika meminta ongkos terjadinya kehilangan-kehilangan. Buku ini hadir agar kita mampu becermin pada masa lalu secara apa adanya. Juga karena banyak substansi dan nuansa “wajah akhir 70-an” ternyata tetap kita jumpai pada hari-hari ini, terutama yang menyangkut seberapa matang kesiapan sosial budaya masyarakat kita dalam melayani “tabrakan langsung” dengan arus yang kita agung-agungkan sebagai kemajuan.

Spesifikasi

| SKU | : | BS-541 |

| ISBN | : | 9786022917540 |

| Berat | : | 300 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 13 cm/ 21 cm/ 2 cm |

| Halaman | : | 316 |

| Tahun Terbit | : | 2020 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan

Belum ada ulasan