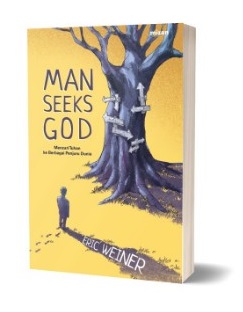

Deskripsi

“Sudahkah kau menemukan Tuhanmu?”

Terpaku oleh pertanyaan seorang suster ketika dirinya terbaring lemah di rumah sakit membuat hari-hari Weiner penuh dengan kegelisahan. Ditambah lagi, Sonya, anak perempuannya yang berusia lima tahun, sudah mulai bertanya-tanya tentang Tuhan. Semua itu memaksa Weiner untuk segera melakukan pencarian Tuhan.

Weiner memutuskan untuk mengeksplorasi delapan aliran kepercayaan yang telah diseleksinya dengan ketat. Dia melakukan tarian berputar bersama para Sufi di Turki, lalu bermeditasi di Tibet bersama Dalai Lama. Bertolak ke Cina, Weiner melatih chi-nya bersama para Tao. Tak mau ketinggalan, dia melingkar bersama penyihir Wicca dan, pada akhirnya, kembali merenungi jati dirinya sebagai seorang Yahudi di Yerusalem.

Buku ini mengajak pembaca berpikir: Dari mana manusia berasal? Apa yang akan terjadi ketika kita sudah mati? Ketika pertanyaan-pertanyaan spiritual banyak muncul pada zaman modern ini, Man Seeks God menyajikan perspektif tentang manusia mencari Tuhan dengan gaya yang asyik, menghibur, dan menginspirasi.

“Perjalanan misterius dan magis yang menerangi batin kita, luar dan dalam.”

—National Geographic

“Caranya bercanda dan permainan katanya bagaikan dongeng yang memikat.”

—TIME

ISI BUKU

PROLOG

Sebuah Pertanyaan Menggelitik

BAGIAN 1

SUFISME: TUHAN ITU CINTA

BAGIAN 2

BUDDHISME: TUHAN ITU KONDISI PIKIRAN

BAGIAN 3

FRANSISKAN: TUHAN ITU PRIBADI

BAGIAN 4

RAËLISME: TUHAN ITU JAUH DI LUAR SANA

BAGIAN 5

TAOISME: TUHAN ITU BUKANLAH APA-APA

BAGIAN 6

WICCA: TUHAN ITU AJAIB

BAGIAN 7

SYAMANISME: TUHAN ITU SEEKOR BINATANG

BAGIAN 08

KABBALAH: TUHAN ITU RUMIT

EPILOG

TUHAN: DIBUTUHKAN HIMPUNAN

UCAPAN TERIMA KASIH

KEPUSTAKAAN

INDEKS

TENTANG PENULIS

Prolog

Memilih keimanan adalah ujian keimanan itu sendiri.

Namun, kita belum memiliki keimanan tersebut sehingga kita perlu mencarinya lebih dahulu.

Sebuah

Pertanyaan Menggelitik

Tak ada yang suka rumah sakit, tetapi kebencianku tidak sebesar kebanyakan orang. Kurasa hal itu karena ayahku seorang dokter, ahli onkologi, dan ketika masih kecil, aku sering diajak ke sana sewaktu beliau berpraktik. Ayah akan membawaku ke kafetaria, ruangan terang benderang yang menguarkan aroma kopi dan rasa takut, kemudian pergi menemui pasienpasiennya. “Aku akan kembali dua puluh menit lagi,” katanya. Satu atau dua jam kemudian, Ayah datang lagi sambil meminta maaf. Seorang pasiennya meninggal. Mereka selalu meninggal. Dan mereka selalu meninggal di rumah sakit. Jadi, otak anak delapan tahunku menyimpulkan, kalau bisa menghindari rumah sakit, aku tak akan pernah mati. Logika ini tak bisa diutak-atik lagi. Dan selain patah kaki saat berusia tujuh belas tahun, aku berhasil menghindarinya.

Hingga suatu malam yang hangat bulan Agustus, belum lama ini, saat aku dibawa ke unit gawat darurat. Temanku Michael yang mengantar, sementara aku terbungkuk-bungkuk kesakitan di kursi penumpang. Awalnya, aku mengira ada gangguan pencernaan, tetapi sakit kali ini tidak seperti yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku menjalani pemeriksaan rontgen dan CT scan, dan beberapa menit kemudian dokter UGD memasuki kamar periksa dengan wajah muram. Ada yang tidak beres, meskipun dia tak bisa memastikan apa masalahnya. Garis-garis cemas di wajahnya membuatku panik. Operasi akan dijalankan. Dia dipanggil saat sedang makan malam, ucapnya, melumuri ketakutanku dengan rasa bersalah. Tunggu di sini, perintahnya, seolah aku bisa pergi ke mana-mana dengan selang infus yang menjuntai dari satu lengan dan dibungkus jubah rumah sakit, meskipun “dibungkus” terkesan berlebihan, begitu pula dengan “jubah”. Pakaian itu nyaris tidak melindungiku dari udara dingin steril kamar periksa.

Aku menggigil, sebagian karena kedinginan, tetapi umumnya karena ketakutan. Apa ini kanker? Atau penyakit lain yang lebih parah? Tapi apa yang lebih parah daripada kanker? Pasti ada yang lebih parah daripada kanker. Aku sedang merenungkan berbagai kemungkinan ketika seorang perawat masuk. Dia kira-kira sebaya denganku dan, dari aksennya, berasal dari Karibia, atau mungkin Afrika Barat. Dia membungkuk untuk mengambil darah dan dia pasti menyadari ketakutanku karena dia tiba-tiba berhenti, beringsut ke telingaku, dan mengucapkan, dengan pelan dan jelas, kata-kata yang tak akan pernah kulupakan: “Sudahkah kau menemukan Tuhanmu?”

Ini salah satu momen ketika cukup lama, lebih lama daripada biasanya, benakku baru bisa menangkap apa yang kudengar. Sudahkah kau menemukan Tuhanmu? “Kenapa?” tanyaku begitu aku bisa bernapas lagi. Apakah tak lama lagi aku akan berjumpa dengan-Nya? Apakah kau telah melihat hasil CT scan-ku? Kau tahu sesuatu? Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi bijak dan seolah-olah tahu akan sesuatu, lalu meninggalkanku sendirian bersama pikiran kalut serta jubah pasien yang tidak memadai ini. Aku tahu pertanyaan itu bukanlah prosedur standar dari operasi, bahkan di rumah sakit bernama Holy Cross, tetapi tak ada nada jahat atau menuduh dalam suaranya. Dia berbicara apa adanya, memang tidak seperti “Kunci mobilmu sudah ketemu?” tetapi bisa dibilang mirip. Katakatanya juga menyiratkan keprihatinan seorang ibu, dan keyakinan dari seseorang

yang telah menemukan Tuhan-nya.

Berjam-jam di UGD berkembang menjadi opname selama beberapa hari. Berbagai tes dilakukan, darahku diambil. Aku tidak mengidap kanker atau penyakit yang lebih parah daripada kanker (aku tidak pernah bisa membayangkan apa yang lebih parah), tetapi gangguan pencernaan parah yang menyebabkanku susah untuk ... kentut. Ya, kentut. Rupanya, usus besarku tidak sanggup mengatasi stres saat aku dikejar tenggat gila yang ditetapkan seorang editor sadis. Gas dalam perutku pun dikeluarkan.

Satu atau dua minggu kemudian, aku sembuh total secara fisik, tetapi kata-kata perawat itu tak bisa lenyap dari pikiranku, bagaikan gambar yang membekas di layar TV yang menyala terlalu lama. Sudahkah kau menemukan Tuhanmu? Itulah kata-kata persisnya. Bukan sudah menemukan Tuhan titik, melainkan Tuhan-mu, seakan-akan ada satu Tuhan di luar sana yang khusus untukku, menungguku.

Selama beberapa waktu, aku mencoba melupakan kejadian tersebut. Tak ada yang perlu dipelajari, kataku dalam hati, tak ada Tuhan yang perlu dicari, atau setidaknya satu Tuhan yang sanggup kucari. Lupakan saja urusan ini. Kembalilah menggarap buku-buku dan minum minuman dingin. Kembalilah ke “dunia debu”, sebagaimana istilah Cina untuk keberadaan kita sehari-hari. Cara ini berhasil, untuk sementara.

Kemudian kata-kata perawat itu muncul lagi, menggali otakku bagaikan marmot tanah pada awal musim dingin. Siapa, atau apa, Tuhanku? Aku terlahir sebagai orang Yahudi. Tentu saja itu agama leluhurku, tetapi tidak otomatis menjadi agamaku. Keduanya memang hal yang sama sekali berbeda. Sejujurnya, aku memang sangat meragukan eksistensi Tuhan. Namun, aku juga tidak bisa dibilang ateis. Kedengarannya terlalu percaya diri. Padahal, aku memang tidak yakin tentang apa pun. Aku tidak yakin tentang kaus kaki kotak-kotak. Aku tidak yakin tentang susu kedelai. Lalu, bagaimana aku bisa yakin bahwa Tuhan itu tidak ada?

Agnostik? Secara harfiah kata itu berarti “orang yang tidak berpengetahuan”, dan sangat menggambarkan kondisiku dalam hal keimanan. Namun, di mataku agnostik adalah ateis tanpa pendirian. Agnostik menutupi fondasi religius mereka, sekiranya sang Pencipta Mahakuasa yang mampu mengabulkan kebahagiaan abadi memang ada. (“Nah, Tuhan, perhatikan: ‘agnostik’. Boleh aku mendapat kebahagiaan abadiku sekarang?”) Selain itu, dalam kredo agnostik tidak hanya tersirat, “Aku tidak tahu apakah Tuhan ada”, tetapi juga Aku benar-benar tidak peduli. Keraguan yang ditanamkan terus-menerus seperti itu justru mewujudkan semacam harapan. Ragukan eksistensi Tuhan, maka Dia memang tidak ada.

Barangkali aku termasuk kategori yang paling elastis, “spiritual-tapi-tidak-religius”. Para pencari semacam ini menerima berbagai tradisi arif di dunia sekaligus menjauhi apa pun yang menyiratkan doktrin atau, amit-amit, sistem keyakinan sungguhan. Spiritual-tapi-tidak-religius mirip yoga tanpa Hinduisme, meditasi tanpa Buddhisme, dan Yudaisme tanpa Tuhan. Pendekatan ini menarik. Bagiku cara ini mudah, dan siapa sih yang tidak senang kemudahan? Masalahnya, spiritual-tapi-tidak-religius ini terlalu mudah, terlalu nyaman. Selain itu, terlalu herbal, padahal aku bisa dibilang makhluk yang sangat berkafein.

Karena sepertinya tak ada kategori spiritual yang cocok untukku, aku merasa harus menciptakannya: Confusionist. Diambil dari kata confused atau bingung, kami Confusionist memang bingung—amat sangat bingung—dalam soal Tuhan dan agama. Tunggu dulu, kau mungkin berpikir, bukannya ‘Confusionist’ hanyalah kata lain untuk “agnostik”? Tidak, kami para Confusionist tidak mengalami keraguan khas orang agnostik; bisa dibilang kami praagnostik, atau mungkin metaagnostik. Kami bahkan kurang tahu persis apa yang tidak kami ketahui. Confusionist mengangkat tangan ke udara dan berseru: Kami sama sekali tidak tahu bagaimana pandangan agama kami. Kami bahkan tidak tahu kami beragama, tetapi kami menerima apa yang tak terduga, dan percaya—bukan, berharap—ada yang lebih menarik daripada yang terlihat. Di luar itu, kami hanya bingung.

Aku menyalahkan kebingunganku, begitu pula banyak hal lainnya, pada orangtuaku. Aku dibesarkan secara sekuler, di sebuah rumah di mana nama Tuhan hanya disebutkan ketika tersandung (Ya, Tuhan, sial, siapa sih yang menaruh kursi di sini?) atau menyantap makanan yang sangat lezat (Oh, Tuhan, ini benar-benar luar biasa). Kami adalah Yahudi tukang makan. Bagel dan ikan asap, sudah pasti, tetapi juga rugelach, salad ikan tuna, challah, latkes, hamantaschen. Jika kami bisa memakan semuanya, berarti kami benar-benar Yahudi dan tentu saja ada hubungannya dengan Tuhan. Sejauh pemahamanku, Tuhan tidak bersemayam di Surga atau Ruang Hampa, tetapi dalam Frigidaire, di antara keju krim dan saus salad. Kami percaya pada sosok ilahiah yang bisa dimakan, dan itulah yang meningkatkan kehidupan spiritual kami.

Oh, tapi seminggu sekali aku mengikuti sekolah Ibrani (orangtuaku memasukkan aku ke sana gara-gara tradisi Yahudi lain yang kami pertahankan: rasa bersalah), tetapi bagiku hal itu kurang relevan untuk kehidupanku dibandingkan dengan, misalnya, sarapan. Aku tidak mengerti apa yang bisa diajarkan orang-orang kuno ini, yang bahkan kurang pandai dalam menciptakan sistem perpipaan dalam rumah, tentang kehidupan. Keluargaku mendatangi sinagoge sekali setahun, saat Yom Kippur, atau Hari Raya Penebusan Dosa. Bukan momen yang menyenangkan. Aku harus mengenakan setelan poliester biru serta dasi jepit, dan semua orang dewasa cepat naik darah, bisa dipastikan itu karena mereka berpuasa. Masalah puasa sendiri agak membuatku bingung karena, seperti yang tadi kubilang, aku menyamakan Tuhan dengan makanan, jadi aku tidak mengerti mengapa pada momen itu, pada hari tersuci dalam kalender Yahudi, orang-orang malah tidak makan.

Belakangan, setelah bertahun-tahun menjadi koresponden untuk National Public Radio, ternyata tetap tidak memulihkan Tuhan dalam pikiranku. Aku menyaksikan sendiri tindakan yang dilakukan atas nama Tuhan, dan itu tidak menyenangkan. Aku sempat tinggal di Yerusalem, kota perdamaian, meski kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Bahkan orang buta, terutama orang buta, tetap bisa mendeteksi ketegangan yang menggantung di atas kota bagaikan kabut asap Los Angeles. Gemuruh nyaring pesawat tempur Israel yang memecah hambatan suara bergantian dengan dentum bahan peledak yang diikatkan seorang pemuda Palestina ke dadanya. Suara-suara itu begitu mirip sehingga kami para jurnalis mengembangkan teknik deteksi bom secara mandiri melalui pendengaran:

Dentum yang diikuti gemuruh mesin jet artinya kami bisa kembali menikmati kopi pagi, sedangkan dentum yang diikuti bunyi sirene menandakan akan munculnya situasi mengerikan.

Aku juga pernah tinggal di India, kawasan religius yang amat sukses (karena mereka punya lebih dari 330 juta dewa!). Di sana aku lebih merasa bingung daripada marah. Aku pernah menghadiri Kumbh Mela, festival Hindu yang memikat sekitar delapan belas juta orang untuk datang ke tepi Sungai Gangga. Orang-orang bepergian selama berhari-hari, bermingguminggu, agar bisa mencelupkan diri di airnya yang payau dan dekil itu. Konon, airnya berkhasiat mendatangkan keberuntungan dan kesehatan. Ya, pikirku, asalkan kita tidak mati lebih dulu gara-gara disentri. “Ini soal keimanan, hanya keimanan,” kata salah satu pengunjung yang mencelupkan diri. “Bukankah itu sudah cukup?” Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Huck Finn muncul di pikiranku: “Kita tidak bisa mendoakan

kebohongan.” Tetapi apakah aku, jurnalis asing yang memegangi mikrofon bagaikan senapan tempur, berhak mengatakan mana yang bohong? Tak lama setelah itu, aku ingat bepergian dengan seorang pemain drama kelas atas asal India menuju upacara Ashura. Pada hari itu Syi‘ah memperingati kematian Hussein, cucu kedua dari Nabi Muhammad. Si pemain drama turun dari mobil SUV, membuka kemeja Ralph Laurennya (yang lalu dilipat rapi dan diletakkan di kursi belakang), kemudian, dengan sejenis garpu logam, mulai membeset punggungnya yang telanjang, lagi dan lagi, demi merasakan penderitaan Hussein. Kulihat lusinan pria lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian aku merasakan percikan cairan merah menyembur ke wajahku. Darah. Hujan darah. India menjadikan aku mendambakan Tuhan Frigidaire.

Dari dulu—dan sampai saat ini—aku adalah orang yang rasionalis. Aku percaya pada kebaikan nalar dan keturunannya, ilmu pengetahuan. Meski begitu, aku juga mempertanyakan apakah nalar saja sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang memuaskan. Sejauh pengetahuanku, belum ada orang yang meraih kebahagiaan murni hanya dengan mengandalkan nalar. Nalar sangat tepat untuk memecahkan masalah, tetapi kurang cocok untuk mengidentifikasi masalah mana yang perlu dipecahkan dan alasannya. Nalar adalah pelayan yang baik, tetapi pemimpin yang buruk. Nalar tidak bisa menerangkan momen-momen dalam kehidupan yang “membingungkan kecerdasan, namun sangat menenangkan pikiran”, seperti yang pernah disampaikan G. K. Chesterton.

Aku juga percaya pada kata-kata, pada kekuatan kata-kata, dan selama berpuluh-puluh tahun filosofiku mencerminkan filosofi sang ahli mitologi, Joseph Campbell, yang ketika ditanya praktik spiritual apa yang dilakukannya, berkata, “Aku menggarisbawahi buku.” Aku juga. Aku gemar menggarisbawahi buku, melingkarinya, menandainya, mencoret-coretnya, menulis di pinggirannya, dan melipat halamannya. Aku tidak yakin alasannya; mungkin aku seperti kucing yang menandai wilayahnya; mungkin menggarisbawahi paragraf menjadikannya nyata, menjadikan ide si pengarang menjadi gagasanku sendiri. Tetapi, kalau dipikir-pikir, mungkin gagasan itu memang sudah ada. Menggarisbawahi selalu mengandung unsur pengakuan diri.

Aku membaca, dan menggarisbawahi, apa pun yang bisa kuraih, tetapi aku punya kelemahan untuk buku pengembangan diri. Aku suka buku-buku semacam ini, tapi aku tak suka istilah “pengembangan diri”. Pertama, itu tidak akurat. Kita tidak bisa menolong diri sendiri. Si penulis bukulah yang menolong kita. Satu-satunya buku yang layak disebut “pengembangan diri” adalah buku yang kita tulis sendiri. Permasalahan lainnya, tentu saja, buku pengembangan diri menunjukkan kelemahan, dan dengan begitu orang-orang akan menghakimi. Itu sebabnya istriku berkeras agar aku menyimpan koleksiku yang amat banyak di ruang bawah tanah, khawatir para tamu yang datang curiga dia menikahi orang yang butuh pertolongan.

Meskipun terobsesi dengan garisbawah, atau mungkin justru karena hal itulah, aku tidak pernah mengalami “kemajuan spiritual”. (Istilah yang bagiku sangat keliru; bukankah menjadi spiritual artinya melampaui konsep penundukan diri semacam kemajuan?) Dengan membaca buku-buku ini, aku akan mengalami momen pencerahan. Aku akan membaca, lalu menggarisbawahi, kutipan-kutipan indah Meister Eckehart atau Gandhi dan berpikir, Ya, tentu saja, aku mengerti sekarang! Kita melampaui dualisme dengan bersatu dengan ketuhanan. Kemudian aku akan menghabiskan tiga jam berikutnya memikirkan warna terbaik—hijau cemara atau khaki gurun—untuk tas sandang yang akan kupesan secara online, atau terus-menerus menatap tahi lalat di leherku, bertanya-tanya apakah ini hanya tahi lalat atau jangan-jangan melanoma stadium 12. Buku-buku itu tidak terlalu meringankan rasa takutku yang sangat besar akan kematian, atau mengurangi depresi tingkat rendahku yang kronis, dan lambat laun aku mulai curiga bahwa aku menggunakan buku-buku ini, menggunakan konsep itu sendiri, untuk menghindari pengalaman spiritual yang sebenarnya. Teori ini sepertinya masuk akal. Malah, aku menemukan buku yang luar biasa mengenai topik tersebut; banyak kutipan yang kugarisbawahi di dalamnya.

Singkatnya: aku tidak hanya hidup dengan buku. Terkadang aku ke luar rumah, lalu mengintip kehidupan spiritual orang lain. Aku senang mengamati walaupun hanya selalu mengamati dari kejauhan. Aku pria yang berdiri di dekat pintu keluar sinagoge atau aula meditasi, merencanakan jalan keluar sekiranya tiba-tiba situasi berubah menjadi menjemukan atau aneh. Atau nyata. Aku pria yang menggumamkan doa-doa dengan cukup pelan agar tidak menarik perhatian, namun tidak cukup keras untuk menyerap maknanya. Bahkan dalam meditasi tanpa suara, aku merasa seperti seorang penipu spiritual yang menunggu untuk diekspos.

Nah, itulah aku: sedikit penasaran tentang Tuhan, tetapi tidak cukup penasaran untuk berbuat apa pun soal itu. Bisa dibilang seperti tukang intip spiritual. Atau jeleknya, hipokrit. Seseorang yang, secara teoretis, memasuki “usia kebijaksanaan” Dante, tahap kehidupan yang dimulai pada usia empat puluh lima tahun. Dan sebenarnya itu tidak masalah. Hingga saat ini. Apa yang berubah? Apakah hanya gara-gara persinggunganku dengan masalah kentut, atau barangkali sesuatu yang seklise krisis paruh baya? Mungkin juga karena peranku sebagai orangtua. Menjadi orangtua memaksa kita menghadapi secara langsung pertanyaanpertanyaan cerewet tentang eksistensi manusia yang dulu bersemayam di benak kita. Bagaimana cara yang kuinginkan untuk membesarkan putriku? Sebagai Yahudi tukang makan sepertiku? Lebih dari itu? Atau kurang dari itu? Anak-anak sangat jujur dan kerap mengajukan pertanyaan yang terlalu sopan, atau takut, untuk diajukan orang dewasa, dan putriku jelas bukan pengecualian.

“Ayah?” dia bertanya tak lama setelah kepulanganku dari rumah sakit. Kami tengah mengendarai sepeda tandem. Aku di depan sambil mengayuh dan menyetir, sedangkan dia di belakang, selalu mengayuh.

“Ya, Sonya.” Aku mengira akan kembali ditanyai soal bokong. Dia sudah memasuki “usia bokong” dan punya banyak pertanyaan tentang bagian tubuh tertentu. Tapi, seperti yang sering terjadi, putriku membuatku terkejut.

“Apakah Tuhan bertanggung jawab terhadap kita?”

Aku nyaris berbelok ke jalan raya. Ada dua hal yang muncul di benakku. Pertama, pertanyaan itu terlalu teologis untuk anak empat tahun. Kedua, inilah salah satu momen ketika orangtua mendapat kesempatan untuk menanamkan kebijaksanaan yang bertahan lama, untuk menginspirasi dan membentuk sudut pandang anak dalam cara-cara yang akan berbuah manis berpuluh-puluh tahun kemudian. Kalau tidak begitu, kita juga yang rugi.

“Nah, bagaimana, Dad?”

“Tunggu sebentar. Biar kupikir dulu.”

Akhirnya, aku bersuara, “Tuhan memberikan segala yang kita butuhkan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri.”

Aku tidak tahu dari mana asalnya—barangkali dari bagian tubuh yang membuat putriku terobsesi—tetapi kedengarannya lumayan, pikirku. Sonya kelihatannya puas dan menyahut dengan manis, “Tentu saja Tuhan begitu.” Sambil mengayuh, aku mengagumi kebesaran hati putriku dan memikirkan bait indah dalam puisi Stephen Dunn:

kau tidak bisa mengajarkan ketakjuban

kepada seorang anak,

hanya kisah-kisah indah

Beberapa hari kemudian, saat mengantarnya ke tempat tidur, putriku mengumumkan dia telah melihat Tuhan.

“Benarkah?”

“Ya. Dia ada di langit, mirip awan besar,” sahutnya, seraya mengacungkan kepalan tangan di atas kepala untuk menunjukkan hal itu.

“Bagaimana kau bisa tahu itu memang Tuhan dan bukannya awan biasa?”

“Tahu saja.”

“Lalu, apa yang kau lakukan?”

“Aku melambaikan tangan dan berkata, ‘Hai, Tuhan,’” ucap Sonya, seolah aku lamban karena mestinya sudah tahu itu.

Aku memang lamban. Perawat UGD itu telah menantangku, mengajukan pertanyaan yang butuh jawaban serius dan bukan, seperti kebiasaanku, tanggapan singkat atau bahkan lelucon. Ada urgensi dalam pertanyaannya—Sudahkah kau menemukan Tuhanmu?—saat aku berbaring di kamar periksa yang dingin dan mengira bahwa diriku akan mati. Apakah sekarang pertanyaan itu tidak mendesak lagi? Aku memang akan mati (semua manusia tepatnya), meskipun tidak secepat yang kutakutkan. Si perawat, entah sengaja atau tidak, telah memanggilku, dan aku merasa harus menanggapi, sekiranya nasibku akan seperti “manusia kosong” dalam puisi karya T. S. Eliot, jiwa-jiwa malang menyedihkan yang mendengar panggilan, namun tak mengindahkannya.

Filsuf Prancis abad ketujuh belas Blaise Pascal menciptakan istilah “lubang berbentuk Tuhan” untuk menggambarkan lubang kekosongan yang menganga dalam diri setiap manusia. Aku cukup menyukai istilah tersebut. Setiap kali mendengarnya, aku membayangkan donat, dan kehidupanku. Selama bertahun-tahun, aku berusaha mengisi lubang-berbentuk-Tuhanku dengan berbagai macam hal: makanan, seks, tas, kesuksesan, makanan lagi, wisata, obat, buku, makanan lagi, buku notes bersampul kulit, anggur merah, cerutu Kuba, makanan lagi, film-film asing yang terlihat keren, dan pernah memiliki hobi yang bodoh, yakni menikmati campuran minuman dingin yang disesap melalui corong plastik. Tapi tak ada yang berhasil. Mengapa aku tidak mencoba mengisi lubang-berbentuk-Tuhanku dengan ... Tuhan?

Baru-baru ini aku tak sengaja menemukan kutipan dari orang Hindu yang bijak, Ramana Maharshi. Soal beban yang ditanggung kita semua, dia bertanya: Maukah kau menjunjung barang bawaanmu selama bepergian dengan kereta? “Kita tidak akan mengurangi beban kereta dengan meletakkan barang di kepala. Tindakan itu hanya membuat kita tegang.” Menurut Ramana, kita kerap menjadi tegang karena terbebani kepercayaan bahwa kita, dan kita saja, yang menanggung beban berat yang disebut kehidupan. Letakkan tas itu, ujarnya. Tak akan terjadi apaapa, dan kau akan merasa lebih ringan.

Bagiku kutipan itu sangat menarik. (Tentu saja kugarisbawahi.) Aku berharap, harapan terbesar yang pernah kupanjatkan, entah bagaimana, meskipun kondisiku begini, aku menemukan cara untuk menjalaninya. Tapi pertanyaannya, harus memulai dari mana?

CWM (Confusionist White Male—Pria Confusionist Kulit Putih),

berjiwa muda, berpikiran terbuka, mencari Tuhan Yang Maha Mengetahui,

untuk bersenang-senang, mungkin lebih. Aku: Lucu. Gampang gelisah.

Penyuka buku dan tas. Senang mengamati. Berharap lebih.

Kau: Berkuasa, tetapi pengasih dan penyayang. Punya selera humor.

Peduli kesehatan. Senang anak-anak. Gemar bicara. Tidak merokok

atau main pukul. Apakah kau jawaban untuk doadoaku?

Hanya menerima jawaban yang serius.

Kutatap kata-kata hasil ketikanku yang berkedip-kedip di layar. Lumayan, pikirku. Kata-kata itu dengan rapi menggambarkan apa yang kucari, dalam format yang sepertinya tepat. Hubungan dengan kekasih dan Tuhan punya banyak kesamaan. Keduanya membutuhkan keberanian, toleransi tinggi terhadap kekecewaan, dan keyakinan teguh yang dikendalikan oleh keberuntungan. Ternyata yang namanya kecocokan spiritual benar-benar ada. Tidak semua sosok ilahi kita anggap menarik, sebagaimana tidak semua lawan jenis kita anggap menarik. Kukira mencari Tuhan yang tepat rasanya semenakutkan mencari pasangan yang tepat. Aku bersedia menerima segala bantuan yang bisa kuperoleh. Walau demikian, aku tidak tahu di mana akan memasang iklan semacam ini, dan cemas bakal menarik perhatian sosok ilahi yang sinting, yang sama sekali tidak mirip dengan foto profilnya dan menyembunyikan masa lalunya yang gelap. Kita tetap harus berhati-hati.

Di sinilah rayuan berperan. Rayuan merupakan cara aman untuk menguji hubungan yang potensial. Si perayu mengirimkan sinyal kepada yang dirayunya, lalu menunggu tanggapan. Kalau tidak ada, keduanya tak boleh tersinggung, dan bisa melanjutkan hidup masing-masing.

Namun, jika sinyalnya berbalas, rayuan semakin gencar dan mungkin meningkatkan hubungan—atau mungkin juga tidak. Rayuan, seperti memasak, memiliki kenikmatan

tersendiri dalam prosesnya.

Rayuan ilahi kita semakin lama semakin berani dan, terkadang, liar. Kita bangsa Amerika Serikat adalah bangsa yang santai secara spiritual. Menurut survei terkini, hampir sepertiga orang Amerika akan mengubah afiliasi religius mereka. Kondisi ini masuk akal. Masyarakat Amerika mengagungkan kebebasan memilih. Pilihan adalah kebebasan. Pilihan itu bagus. Jika bisa memilih pemimpin, layanan seluler, dan pasta gigi, kenapa kita tidak bisa memilih Tuhan?

Meskipun begitu, aku tidak jago memilih. Malah, aku pemilih yang buruk. Aku selalu merasa seakan ada satu, dan hanya satu, keputusan yang “tepat”, dan senantiasa takut lagi-lagi mengambil keputusan yang “salah”. Jadi, aku sering terpaku di tempat, dilumpuhkan oleh rasa takut memilih sesuatu yang kurang sempurna. Aku cukup terbantu dengan mempersempit pilihan. Selama tujuh belas tahun terakhir aku menjadi vegetarian—bukan lantaran prihatin akan nasib binatang (kepedulianku tidak sebesar itu) ataupun demi kesehatan (sekali lagi, aku tak peduli), tetapi hanya karena dengan begitu aku akan lebih mudah memilih makanan di restoran. Aku serius. Aku iri terhadap orang-orang yang dengan mudah menentukan pilihan, dan bertanya-tanya: Mungkinkah aku bisa memilih Tuhan? Aku memutuskan melihat daftar menu. Mengamati pilihan yang ada. Maksudku, sebanyak apa sih Tuhan yang ada di luar sana?

Sembilan ribu sembilan ratus, ternyata, dengan dua atau tiga agama baru muncul setiap hari. Itu menurut David B. Barrett, mantan misionaris Anglikan* yang melacak agama-agama di dunia sejak tahun 1970-an dan menguasai apa yang disampaikannya. Hampir sepuluh ribu agama! Bagaimana mungkin? Kepanikanku mirip saat aku berada di lorong sereal supermarket. Seperti dalam ungkapan Prancis, Trop de choix tue le choix. Terlalu banyak pilihan menghancurkan pilihan itu sendiri. Pilihan yang berlebihan punya efek berbahaya lain: Munculnya kemudahan ilusif. Sebagai contoh, dengan berkembangnya klub-klub kesehatan, kita jadi percaya bahwa untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal amatlah mudah, dan kalau ternyata tidak, maka—apa yang salah dengan kita? Demikian pula dengan perkembangan pilihan agama dan spiritual. Akan muncul ilusi bahwa mengenal Tuhan akan lebih mudah daripada yang dibayangkan. Padahal tidak seperti itu.

Aku tidak sengaja menemukan “teori pilihan-rasional”, dan bagiku kedengarannya pas. (Bagian rasional, bukan bagian pilihan.) Pengusung teori ini percaya, memilih agama sedikit-banyak mirip memilih mobil baru, rumah tinggal, atau sereal sarapan. Kita menimbang-nimbang keuntungan suatu keimanan dibandingkan biayanya, lalu menghasilkan pilihan “rasional”. Aku sendiri tidak percaya. Pada dasarnya memilih agama tentu berbeda dengan memilih sereal sarapan. Ya, kita menginginkan sesuatu dari agama, tetapi kita juga menginginkan sesuatu yang belum kita kenali. (“Tunjukkan kebutuhan yang tidak kuketahui!” seru Uskup Agung Fénelon.) Bagaimana mungkin kita memilih sesuatu yang tidak kita pahami? Memilih keimanan merupakan ujian keimanan itu sendiri. Namun, kita belum memiliki keimanan tersebut sehingga kita perlu mencarinya lebih dahulu. Seperti itu.

Mungkin pilihanku tidak penting. Mungkin aku hanya perlu melempar dadu untuk mengambil keputusan soal agama. Ateis garis keras seperti Christopher Hitchens mengatakan, lemparkan saja dadunya. Agama, kata Hitchens, seperti bubur, jadi silakan diaduk-aduk—atau bahkan campurkan dengan berbagai bubur lain. Apa pun itu, hasilnya tetap saja bubur. Di sudut yang berseberangan, ada pendapat yang disenangi semua pihak bahwa semua agama itu sahih. Dalam satu penelitian, hampir separuh responden sependapat bahwa “semua agama di dunia sama baiknya dan sama benarnya”. Menurutku ini aneh. Maukah kita berpendapat serupa untuk masalah lain? Maukah kita berpendapat bahwa semua bentuk pemerintahan, baik totaliter maupun demokrasi, sama baiknya dan sama benarnya? Bahwa semua perusahaan sama baiknya dan sama benarnya? Bahwa semua oven sama baiknya dan sama benarnya? Namun, dengan berpendapat bahwa semua agama sama baiknya dan sama benarnya, kita sepakat bahwa tak satu pun agama yang baik dan benar, dan itu artinya sama

saja kita ateis. Jika berhubungan dengan agama, kita seperti lalai memakai akal sehat.

Paling tidak, agama membantu kita mengatasi—kalau bukan menjawab—tiga pertanyaan besar yang ada di dalam hidup kita: Dari mana asal usul kita? Apa yang terjadi ketika kita meninggal? Bagaimana cara kita menjalani kehidupan? Dalam pengertian ini, agama merupakan semacam filosofi terapan atau, sebagaimana yang diungkapkan Alfred North Whitehead, “Apa yang dilakukan manusia dalam kesendiriannya.” Dengan begitu, kurasa urgensi untuk memilih agama yang “tepat” menjadi semakin mendesak. “Carilah, maka kamu akan mendapatkannya,” kata Alkitab, seakan itu adalah hal yang mudah sekali. “Mencari” (atau seeking dalam bahasa Inggris)—berasal dari “sagacious—bijaksana”) membutuhkan intuisi dosis tinggi, sejenis kecerdasan spiritual. Apakah aku memilikinya?

Aku mencetak daftar agama. Lembar demi lembar muncul dari printer hingga menghasilkan berkas lima puluh halaman. Pasti ada cara untuk menyortir daftar ini. Beberapa agama langsung kucoret. Contohnya, Zoroastrianisme, agama yang sudah sangat tua dan menarik, namun satu-satunya agama yang tidak menerima penganut baru. Rastafari cukup memikat, tetapi sepertinya pilihan ini hanya dalih untuk terbang ke Jamaika, mendengarkan musik reggae, dan mengisap ganja. Dengan sedih aku mencoret Rasta. Tepat saat ini, aku teringat nasihat ayahku. “Eric,” ujarnya, “jangan pernah mengencani perempuan yang lebih sinting darimu.” Dia benar soal perempuan (pengalaman yang memberiku banyak pelajaran), tetapi aku tidak yakin cara ini bisa diterapkan pada agama. Yang dianggap sinting bagi satu orang bisa jadi dipuja orang lain atau, seperti yang dituturkan penulis dan ahli matematika Martin Gardner: “Doktrin dan legenda eksotis selalu terlihat aneh, persis seperti jempol kaki yang kebesaran.” Lagi pula, aku selalu menemukan banyak kebijaksanaan dalam kehidupan marginal. Jadi, tidak, aku tidak akan mencoret “agama yang sinting”.

Meski begitu, aku tetap mencoret sekte pemujaan, bukan karena sifatnya yang aneh atau masih baru, melainkan karena taktik kekerasan mereka. Aku menghapus “agama parodi” semacam Gereja Monster Spageti Terbang, kepercayaan yang justru diciptakan untuk mengolok-olok kepercayaan. Aku menghapus agama yang memerlukan halusinogen, mengingat pengalaman burukku di kamar asrama di New Jersey pada 1980-an yang tidak perlu kuceritakan. Beberapa agama tampaknya terlalu sempit, seperti Agama Rakyat Hungaria, atau terlalu lebar, seperti Unitarian Universalisme. Percaya pada segalanya justru kedengarannya seperti tidak percaya pada apa pun.

Pada akhirnya, tinggal delapan keyakinan di daftarku, delapan jawaban yang mungkin atas pertanyaan si perawat UGD. Segelintir agama monoteisme, politeisme, dan ateisme. Sebagian, seperti Katolik, jelas sangat umum; sebagian lagi, seperti sihir, jelas tidak. Aku sengaja tidak memilih agama secara utuh, tetapi sedikit irisannya. Irisan Tuhan. Kubayangkan benakku akan lebih mudah memahami, katakanlah, Sufisme, daripada Islam secara keseluruhan. Begitu pula halnya dengan Kabbalah dan Yudaisme. Pada dasarnya aku tertarik pada cara-cara mistis, yang kuanggap sebagai pengimbang yang diperlukan bagi eksistensiku yang berat di kepala.

Agama memiliki cita-cita luhur, tetapi sering kali kehilangan nilai-nilai ideal mereka, sebagaimana yang kerap muncul di berita belakangan ini: Muslim pelaku bom bunuh diri, pendeta Katolik yang pedofil, serta berbagai sekte kiamat. Penyimpangan semacam ini menjadi alasan bagi begitu banyak teman-temanku yang menghindari agama, semua agama. Bagi mereka, tak ada yang layak diimani. Iman hanya untuk orang bodoh. Tuhan hanya disebut dalam olok-olok, dianggap sebagai masalah primitif yang wajar ditertawakan, mirip jerawat yang muncul pada usia empat puluh. Kalau berniat mencari Tuhanku, aku perlu menyingkirkan sinisme tajam ini, menghabisinya, sembari melemahkan saudaranya yang tetap diperlukan, skeptisisme. Ini tak akan mudah.

Aku belum tahu cara mencarinya, karena itu aku kembali menggunakan strategi standarku: membaca. Alasanku, buku telah menunjukkan keimanan bagi banyak orang. “Ambil dan bacalah!” ucapan seorang anak yang menginspirasi Santo Agustinus membaca Alkitab sehingga kehidupannya berubah dari gundah menjadi berkah. Aku membaca Tolstoy, Huxley, Merton, Heschel, dan Gandhi. Aku membaca banyak karya William James. William yang merupakan kakak dari novelis Henry James ini pada mulanya belajar kedokteran, tetapi kemudian tersadar bahwa dia lebih tertarik pada masalah pikiran, dan jantung. Dia menjadi filsuf dan, profesi yang masih baru pada masa itu, psikolog.

Mahakaryanya adalah sebuah buku tebal berjudul The Varieties of Religious Experience. Sebagaimana yang tersirat dalam judulnya, James kurang tertarik pada ritual atau teologi. Dia ingin tahu bagaimana agama memengaruhi manusia secara pribadi, bukan apa yang mereka yakini, melainkan apa yang mereka alami. Buku ini, yang diterbitkan pada 1902, sering disebut sebagai pendekatan ilmiah pertama terhadap studi mengenai agama. Namun, ini bukan sekadar taksonomi. Pada setiap halaman, aku merasa James diam-diam menyimpan rindu. Dia iri terhadap orang-orang yang ditulisnya itu, orang-orang yang merasa “agama hadir bukan lagi sebagai kebiasaan menjemukan, melainkan sebagai demam akut.” James sendiri tidak pernah mengalami demam itu. Dia menulis bagaikan pelancong dunia yang terkurung di rumah, terpaksa mengandalkan kisah-kisah perjalanan yang sangat ingin dilakukannya dari tangan kedua.

Seperti aku, James menderita. Seumur hidup, dia terus bergulat dengan depresi, dan berulang kali sempat ingin bunuh diri. Barangkali karena malu dengan kondisinya, seperti aku, dia menyembunyikan hal itu dari pandangan orang-orang, menuliskannya secara singkat dengan samaran “koresponden Prancis”, yang disebutnya berkata, “Aku selalu berpendapat bahwa pengalaman melankolisku ini memiliki kepentingan religius.”

Seperti aku, James tidak bisa berdoa. (Dia merasa “konyol dan dibuat-buat”.) Seperti aku, dia terobsesi pada kematian, dan seperti aku, William James menjadi contoh impuls-impuls yang saling bersaing. Dia mengeluhkan kebodohan orang Amerika yang memuja “KESUKSESAN duniawi”, namun mengamati penjualan bukunya dengan rakus. Dia ilmuwan yang keras kepala, tetapi juga “berpikiran lembut”, seperti ungkapannya sendiri. Akhirnya, sebagaimana yang disampaikan penulis biografinya, Linda Simon, “dia sangat meyakini kerumitan yang sudah menjadi sifatnya.” James, dalam istilah zaman sekarang, sangat rewel—satu lagi kesamaan kami, setidaknya menurut istriku. William James meninggal pada 1910. Saat mengautopsi jenazahnya, dokter menemukan kematiannya disebabkan “pembesaran jantung akut”. Tentu saja, pikirku. Mana mungkin oleh yang lain?

Meskipun sangat mengagumi William James, aku tidak berniat menirunya. Dia mungkin sangat cerdas, tetapi kecerdasannya tidak pernah melampaui pengamat sejati, yang menempelkan hidung ke jendela, mengamati kehidupan religius orang lain dari jarak aman. Aku sadar tak akan bisa merasakan “demam akut” lewat buku, sekalipun buku-buku itu bagus. Tidak, aku perlu mencoba sendiri kedelapan keyakinan ini, apakah cocok atau tidak. Aku perlu mengalami keragaman agama. Aku perlu mengangkat hidung dari buku-buku ini dan naik pesawat. Maka, itulah yang kulakukan. Aku dan hidungku terbang ke California, tempat yang sepertinya cocok untuk mengawali pencarian spiritualku.

- Kristen Keluarga Kerajaan di Inggris yang bermula dari perpecahan antara Katolik Roma/Vatikan dan Protestan, tapi tetap memiliki pencampuran

nilai dari keduanya. Istilah "Anglikan" mengacu pada puluhan juta umat yang beribadah di gereja-gereja yang menjadi bagian dari Persekutuan

Anglikan.—Peny.

Spesifikasi

| SKU | : | QA-68 |

| ISBN | : | 9786024412975 |

| Berat | : | 480 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 13 cm/ 21 cm/ 3 cm |

| Halaman | : | 500 |

| Tahun Terbit | : | 2022 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan

Belum ada ulasan