Deskripsi

Apa yang kita petik hari ini adalah yang kita tanam kemarin. Apa yang kita miliki atau tak kita miliki sekarang adalah hasil dari yang kita semaikan sebelumnya. Apa yang kita syukuri dan kita sesali, adalah hasil dari pilihan kita dahulu untuk menyirami atau membiarkannya kering.

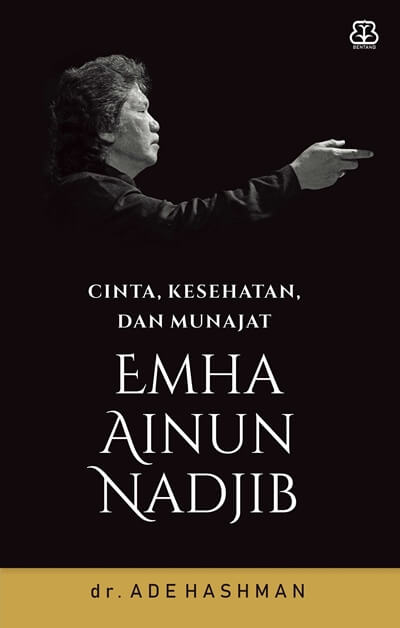

Teman-teman di Markas Maiyah menugasi saya untuk menuliskan secara berkala rentang proses yang saya semaikan, tanam dan siram, sejak era Dipowinatan, Kadipaten, Patangpuluhan, Kasihan, hingga Kadipiro. Termasuk cerita di balik kelahiran KiaiKanjeng dan Dinasti. Tujuannya supaya semua yang mengenyam buah, mengerti kembang dan daun kisahnya, ranting dan dahan kisah sejarahnya, serta batang pohon dan akar asal-usulnya, bahkan tanah bumi dan kebun surga sangkan paran-nya.

***

Buku ini merupakan catatan ingatan Emha Ainun Nadjib tentang bagaimana benih sebuah komunitas dituai dan ditumbuhkan. Sebuah memoar yang menceritakan masa muda Emha ketika bertemu dengan berbagai sosok penting dalam hidupnya.

Apa yang kita petik hari ini adalah yang kita tanam kemarin. Apa yang kita miliki atau tak kita miliki sekarang adalah hasil dari yang kita semaikan sebelumnya. Apa yang kita syukuri dan kita sesali, adalah hasil dari pilihan kita dahulu untuk menyirami atau membiarkannya kering.

Teman-teman di Markas Maiyah menugasi saya untuk menuliskan secara berkala rentang proses yang saya semaikan, tanam dan siram, sejak era Dipowinatan, Kadipaten, Patangpuluhan, Kasihan, hingga Kadipiro. Termasuk cerita di balik kelahiran KiaiKanjeng dan Dinasti. Tujuannya supaya semua yang mengenyam buah, mengerti kembang dan daun kisahnya, ranting dan dahan kisah sejarahnya, serta batang pohon dan akar asal-usulnya, bahkan tanah bumi dan kebun surga sangkan paran-nya.

***

Buku ini merupakan catatan ingatan Emha Ainun Nadjib tentang bagaimana benih sebuah komunitas dituai dan ditumbuhkan. Sebuah memoar yang menceritakan masa muda Emha ketika bertemu dengan berbagai sosok penting dalam hidupnya.

Spesifikasi

| SKU | : | BS-542 |

| ISBN | : | 9786022917939 |

| Berat | : | 250 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 13 cm/ 21 cm/ 1 cm |

| Halaman | : | 228 |

| Tahun Terbit | : | 2021 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan