Rp 15,000

Deskripsi

Delapan puluh tahun sudah Kahlen menjalani kehidupan sebagai peri laut. Tinggal dua puluh tahun lagi pengabdiannya kepada Samudra, sebelum ia bisa kembali menjadi manusia. Kahlen tak pernah melanggar aturan Samudra sampai ia bertemu Akinli, pemuda yang selama ini ada di impian Kahlen.

Manusia tampan itu membius Kahlen. Tiap bersama Akinli, Kahlen yang hampir lupa rasanya menjadi manusia, kembali berdebar-debar, layaknya gadis yang bertemu dengan cinta pertamanya. Sayangnya, jatuh cinta kepada manusia jelas pelanggaran berat. Kahlen tahu ini nggak akan mudah. Masa depan Kahlen dan nyawa Akinli terancam. Namun, maukah Kahlen menyerah?

Spesifikasi

| SKU | : | BE-525 |

| ISBN | : | 9786024304683 |

| Berat | : | 290 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 14 cm/ 20 cm/ 2 cm |

| Halaman | : | 292 |

| Tahun Terbit | : | 2019 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan

Belum ada ulasan

Kamu Mungkin Suka

Lihat Semua

Dee Lestari

Tanpa Rencana (Softcover)

Rp 101,150

15%

Rp 119,000

Dee Lestari

Rapijali #2

Rp 118,150

15%

Rp 139,000

Dee Lestari

Rectoverso 2024

Rp 92,650

15%

Rp 109,000

Dee Lestari

Supernova 1: Kesatria, Putri, Dan Bintang Jatuh Republish 1

Rp 84,150

15%

Rp 99,000

Zoulfa Katouh

As Long As The Lemon Trees Grow (Republish 2025)

Rp 130,900

15%

Rp 154,000

James Dashner

Crank Palace

Rp 54,400

15%

Rp 64,000

Rick Riordan

Camp Jupiter Classified: A Probatio’s Journal

Rp 45,900

15%

Rp 54,000

Iksaka Banu & Kurnia Effendi

Pangeran Dari Timur (Republish)

Rp 160,650

15%

Rp 189,000

Dee Lestari

Rapijali

Rp 84,150

15%

Rp 99,000

Multatuli

Max Havelaar

Rp 84,150

15%

Rp 99,000

Andrea Hirata

Guru Aini

Rp 84,150

15%

Rp 99,000

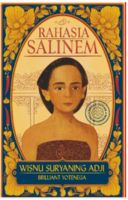

Wisnu Suryaning Ad

Rahasia Salinem

Rp 92,650

15%

Rp 109,000