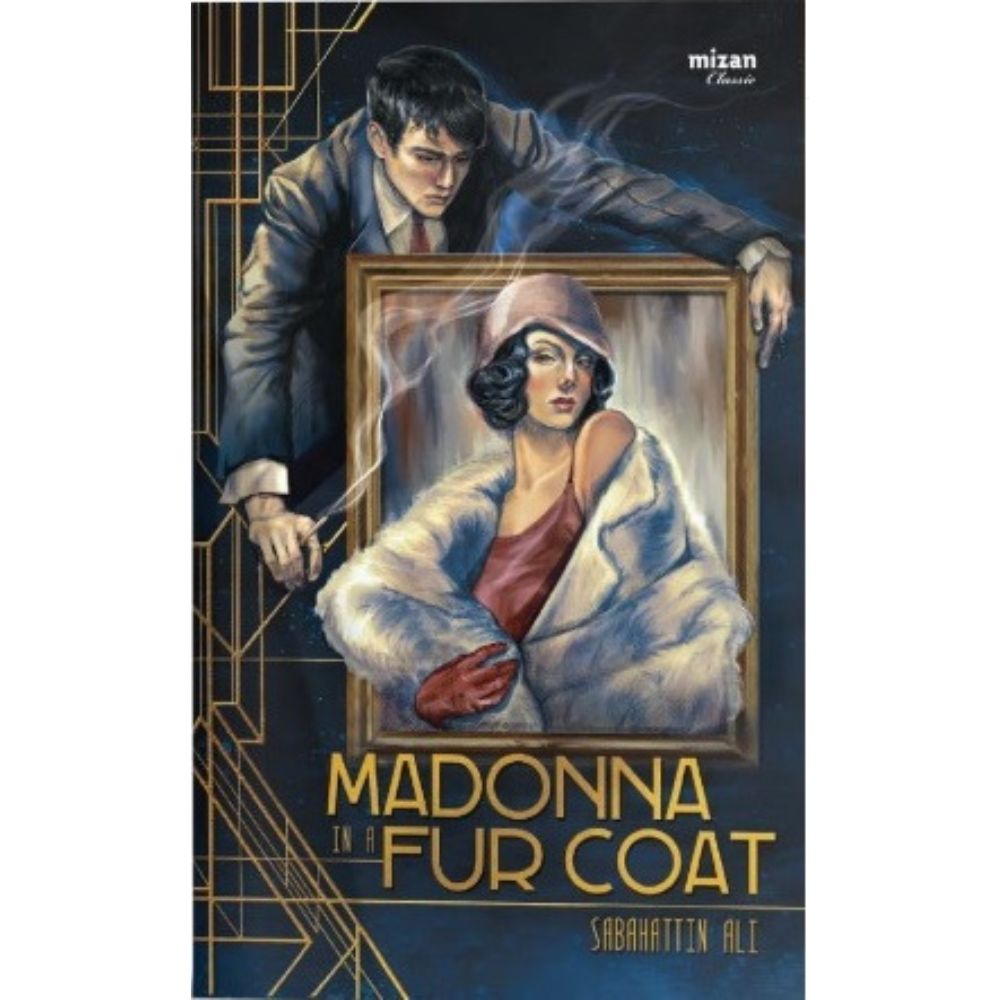

Deskripsi

Di balik sosoknya yang pendiam dan nyaris tak terlihat, Raif Efendi menyimpan sebuah rahasia besar. Buku hariannya membuka kisah cinta yang pernah membakar hidupnya di Berlin: pertemuannya dengan seorang pelukis bebas dan berani, yang mengubah cara pandangnya tentang cinta, kesepian, dan arti keberanian menjadi diri sendiri.

Liris, pilu, sekaligus indah, Madonna in a Fur Coat adalah kisah tentang cinta yang suaranya menggema melintasi masa, dan tentang kehidupan batin seorang manusia biasa yang ternyata menyimpan kedalaman tak terduga.

“Sebuah kisah tentang cinta dan kekecewaan,

tentang kesempatan yang terlewat dan nyala api hasrat yang rapuh

serta mudah padam … mengingatkan pada First Love

karya Turgenev, dengan tokoh utama yang sama canggungnya

dan akhir yang sama pahitnya.”

—Toby Lichtig, Financial Times

“Buku laris yang mengejutkan … dibaca, dicintai,

dan ditangisi oleh pria dan wanita dari segala usia.”

—Guardian

Dari sekian banyak orang yang pernah kutemui dalam hidupku, ada satu sosok yang meninggalkan paling dalam. Bulan-bulan telah berlalu, tapi bayang-bayang Raif Efendi tak kunjung lepas dari pikiranku. Setiap kali aku tenggelam dalam lamunan, wajah lugunya selalu terbayang di pelupuk mata; tatapan matanya menerawang jauh dari urusan dunia, tapi dia selalu berusaha menyunggingkan senyum canggung setiap kali berpapasan dengan seseorang.

Padahal, dia sama sekali bukan orang yang istimewa. Malah bisa dibilang sangat biasa, tanpa satu pun keunikan, salah satu dari ratusan wajah yang kita lewati setiap hari tanpa pernah benar-benar kita tatap. Sudah pasti, tak ada satu pun sisi dari hidupnya—baik yang terlihat maupun yang tersembunyi—yang mampu memantik rasa penasaran.

Setiap kali bertemu orang sepertinya, kita sering bertanya-tanya, “Untuk apa sebenarnya mereka hidup? Apa tujuan mereka ada di dunia ini? Alasan apa yang mendorong mereka untuk terus bangun, melangkah, dan bernapas setiap harinya?” Tapi, saat berpikir begitu, kita hanya menilai apa yang tampak dari luar. Kita lupa bahwa mereka juga punya kepala, dan di dalamnya ada pikiran yang ditakdirkan untuk terus berputar, suka atau tidak suka; dan sebagai hasilnya, mereka pun punya semesta batin mereka sendiri—sesuatu yang tak pernah kita pikirkan.

Daripada menghakimi mereka tak punya perasaan hanya karena tak terlihat dari luar, coba saja kita intip dunia batin mereka. Jika kita mau, kita mungkin akan menemukan kekayaan jiwa dan hal-hal tak terduga di dalamnya. Tapi anehnya, manusia lebih tertarik pada misteri yang jawabannya sudah mereka ketahui. Mencari pahlawan yang bersedia turun ke dalam sumur yang konon dihuni seekor naga, sudah pasti jauh lebih mudah daripada menemukan seseorang yang punya nyali untuk turun ke sumur yang dasarnya tak diketahui sama sekali.

Pertemuanku yang sesungguhnya dengan Raif Efendi terjadi murni karena takdir—atau kebetulan belaka.

Setelah aku dipecat dari pekerjaanku sebagai pegawai rendahan di sebuah bank—sampai sekarang aku masih tidak tahu alasannya, mereka hanya bilang itu demi penghematan, tapi seminggu kemudian sudah ada orang baru yang menggantikanku—aku mencari-cari pekerjaan di Ankara untuk waktu yang lama. Sisa uangku yang hanya beberapa keping receh cukup untuk menyambung hidup seadanya selama musim panas, tapi musim dingin yang mendekat menuntut akhir dari hari-hariku menumpang tidur di kamar teman, di atas sofa. Uangku bahkan tak cukup untuk memperpanjang kartu makan di warung makan yang akan habis dalam seminggu. Aku mengikuti berbagai tes penerimaan kerja meski tahu tak akan ada hasilnya, tapi entah mengapa tetap saja merasa kecewa ketika kegagalan itu benar-benar datang. Diam-diam tanpa sepengetahuan teman-temanku, aku melamar kerja sebagai penjaga toko dan setiap kali ditolak, aku akan berjalan tanpa tujuan hingga larut malam, diliputi keputusasaan.

Bahkan, di meja-meja minum yang sesekali kudatangi atas undangan beberapa kenalan, aku tak bisa melupakan betapa putus asanya keadaanku. Anehnya, makin besar kesulitanku dan makin mustahil rasanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari, sifatku pun menjadi makin pemalu dan canggung. Jika aku berpapasan di jalan dengan kenalan yang dulu pernah kumintai tolong untuk mencarikan kerja dan yang memperlakukanku dengan baik, aku hanya akan menundukkan kepala dan bergegas melewatinya. Sikapku bahkan berubah pada teman-teman yang dulu tanpa ragu kumintai traktiran makan atau pinjaman uang. Ketika mereka bertanya, “Bagaimana kabarmu?” aku akan menjawab dengan senyum kaku, “Tidak buruk .... Aku dapat beberapa pekerjaan serabutan.” Lalu, segera pergi. Makin aku membutuhkan orang lain, semakin besar pula keinginanku untuk lari dari mereka.

Suatu sore, aku berjalan perlahan di jalan sepi antara stasiun dan Gedung Pameran. Aku mencoba menghirup dalam-dalam udara musim gugur Ankara yang luar biasa, berharap bisa menumbuhkan sedikit optimisme dalam jiwaku.

Matahari yang terpantul di jendela Gedung Rakyat seakan-akan melubangi bangunan marmer putih itu dengan warna darah; kabut tipis—atau mungkin debu, entahlah—yang membubung di atas pohon-pohon akasia dan cemara; para kuli bangunan yang pulang kerja, berjalan dalam diam dengan punggung sedikit bungkuk dalam balutan pakaian mereka yang compang-camping; aspal yang dihiasi jejak ban mobil .... Semua itu tampak puas dengan keberadaan mereka masing-masing. Segalanya menerima takdirnya begitu saja. Maka, tampaknya tak ada lagi yang bisa kulakukan selain hal yang sama.

Tepat pada saat itu, sebuah mobil melesat melewatiku. Aku menoleh dan merasa mengenali wajah di balik kaca jendela. Benar saja, mobil itu berhenti beberapa langkah di depan, pintunya terbuka; Hamdi, teman sekolahku dulu, menjulurkan kepalanya dan memanggilku. Aku menghampirinya.

“Mau ke mana?” tanyanya.

“Tidak ke mana-mana, hanya jalan-jalan.”

“Ayo, ikut ke rumahku!”

Tanpa menunggu jawabanku, dia memberiku ruang di sebelahnya. Di perjalanan, dia bercerita bahwa dia baru saja pulang setelah meninjau beberapa pabrik milik perusahaannya.

“Aku sudah mengirim telegram ke rumah, memberi tahu bahwa aku akan datang. Mereka pasti sudah menyiapkan sesuatu. Kalau tidak, mana berani aku mengajakmu!” katanya.

Aku tertawa. Hamdi, yang dulu sering kutemui, belum pernah kujumpai lagi sejak aku keluar dari bank. Aku tahu dia bekerja sebagai wakil manajer di sebuah perusahaan yang menjadi agen penjualan mesin dan sejenisnya, sekaligus berbisnis di bidang kehutanan dan kayu, dan gajinya cukup besar. Itulah alasannya mengapa aku tidak pernah menemuinya selama menganggur: aku takut dia akan mengira aku datang bukan untuk meminta dicarikan kerja, melainkan untuk meminta bantuan uang.

“Kau masih kerja di bank?” tanyanya.

“Tidak, sudah keluar,” jawabku.

Dia tampak terkejut, “Lalu kerja di mana sekarang?”

Dengan enggan, aku menjawab, “Masih menganggur.”

Dia mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, melirik pakaianku, dan tampaknya tidak menyesal telah mengundangku ke rumahnya, karena dia kemudian menepuk bahuku dengan senyum bersahabat.

“Sudah, jangan dipikirkan! Nanti malam kita bicarakan dan mencari jalan keluarnya,” katanya.

Raut wajahnya memancarkan kepuasan dan keyakinan diri.

Rupanya dia sudah sampai pada level di mana menolong seorang kenalan sudah menjadi semacam kemewahan baginya. Aku merasa iri.

....

Spesifikasi

| SKU | : | QN-160 |

| ISBN | : | 9786024413958 |

| Berat | : | 320 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 13 cm/ 21 cm/ 2 cm |

| Halaman | : | 260 |

| Tahun Terbit | : | 2025 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan