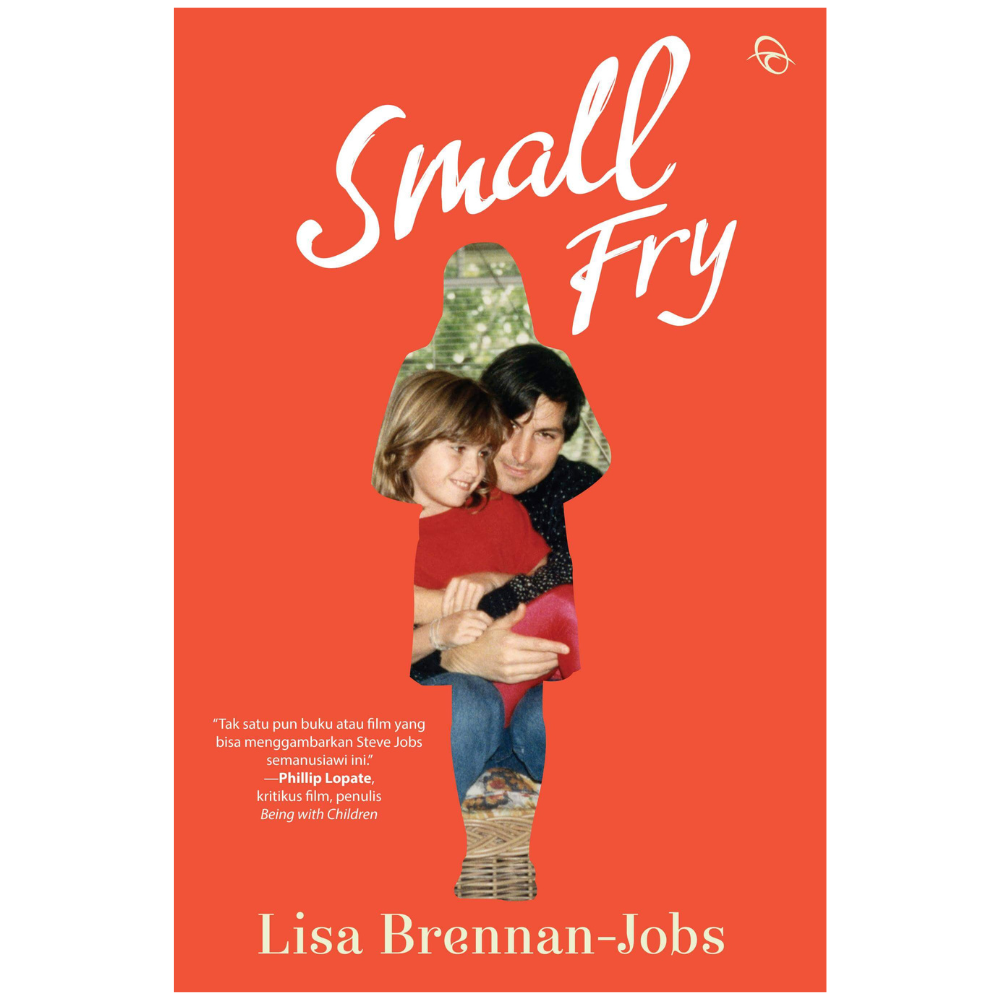

Deskripsi

“Dia menatapku dari majalah-majalah, koran-koran,

dan layar-layar di kota mana pun aku berada.

Itu ayahku dan tidak ada yang tahu, tapi itulah kenyataannya.

Bagaimana sedihnya ditolak ayah sendiri? Getirnya harus merahasiakan fakta bahwa ayahmu salah satu orang paling terkenal di dunia? Seperti sinetron, tapi ini kisah nyata. Lisa Brennan-Jobs, putri sulung Steve Jobs, pencipta merek komputer dan gawai ternama, harus menanggung krisis identitas diri parah selama bertahun-tahun akibat hubungan keluarga yang rumit dan tidak stabil.

Chrisann, ibu kandung Lisa, dan Steve Jobs tidak pernah berencana memiliki anak di usia muda. Gaya hidup Chrisann sebagai seorang seniman cenderung bebas, dan kondisi ekonominya terbatas. Ketika hubungan Chrisann dan Lisa memburuk, Lisa memutuskan untuk tinggal bersama sang ayah, yang kaya raya namun sering bersikap dingin kepadanya. Lisa berusaha keras untuk menjadi anak baik dan berprestasi, demi mencecap kasih sayang sang ayah. Tapi Steve Jobs tetap menjaga jarak dengan putrinya, membuat Lisa kecewa. Terkoyak antara benci dan cinta, Lisa berjuang untuk memahami dan menerima siapa dirinya.

Tujuh tahun setelah Steve Jobs tiada akibat kanker pankreas, Lisa menghimpun keberanian untuk berbagi kisah hidupnya yang kontroversial. Inilah Small Fry, kisah Lisa Brennan-Jobs, yang menurut New York Times ditulis dengan “indah sekaligus memilukan”.

NELAYAN KETIGA. Master, aku bertanya-tanya bagaimana ikan hidup di laut.

NELAYAN PERTAMA. Yah, seperti manusia hidup di darat; yang besar-besar menyantap yang kecil-kecil.

Tak ada perbandingan yang lebih tepat untuk orang kaya yang kikir daripada seekor paus; hilir mudik kian kemari,

memancing ikan-ikan kecil yang malang ke depannya, lalu akhirnya melahap mereka semua dalam sekali telan.

Paus-paus semacam itu kerap kudengar di darat, yang tak pernah berhenti menganga

sampai mereka sudah menelan seluruh paroki, gereja, menara, lonceng-lonceng, dan semuanya.

—Shakespeare, Pericles

Sungguh pengalaman aneh, menjadi sosok anonim yang berdiri di tengah hujan salju, dan menjadi pusat perhatian publik.

—Saul Bellow, Humboldt’s Gift

Tiga bulan sebelum dia meninggal, aku mulai mencuri barang-barang dari rumah ayahku. Aku berkeliaran tanpa alas kaki dan menyelipkan benda-benda ke dalam sakuku. Aku mengambil perona pipi, pasta gigi, dua mangkuk warna biru tosca yang gompel, sebotol cat kuku, sepasang sandal balet usang, dan empat sarung bantal putih kusam.

Setelah mencuri setiap benda, aku merasa puas. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa ini akan menjadi yang terakhir. Namun, tak lama kemudian dorongan untuk mengambil benda lainnya kembali datang seperti dahaga.

Aku berjingkat-jingkat memasuki kamar ayahku, berhati-hati agar tidak menginjak papan lantai yang berderit di ambang pintu. Kamar ini dulu ruang kerjanya, waktu dia masih kuat naik tangga, tapi dia tidur di sini sekarang. Kamar itu berantakan disesaki buku-buku, surat, dan botol-botol obat; apel-apel kaca, apel-apel kayu; berbagai penghargaan, majalah-majalah, dan bertumpuk-tumpuk kertas. Ada lukisan-lukisan berbingkai karya Hasui yang menggambarkan senja dan matahari terbenam di kuil-kuil. Sepetak cahaya merah muda terpentang di dinding di sampingnya.

Dia berbaring bertopangkan bantal-bantal di tempat tidur, mengenakan celana pendek. Tungkainya telanjang dan sekurus lengan, menekuk seperti tungkai belalang.

“Hai, Lis,” panggilnya.

Segyu Rinpoche berdiri di sebelahnya. Akhir-akhir ini lelaki itu selalu ada saat aku datang berkunjung. Lelaki Brasil bertubuh pendek dengan mata cokelat berbinar, sang Rinpoche adalah biksu Buddha bersuara parau yang mengenakan jubah cokelat menutupi perut bulatnya. Kami memanggil lelaki itu dengan gelarnya. Zaman sekarang, orang-orang suci dari Tibet terkadang lahir di barat, di tempat-tempat seperti Brasil. Bagiku dia tidak “terlihat” suci—dia tidak tampak berjarak atau gaib. Di dekat kami, sebuah kantong kanvas hitam berisi zat gizi berdengung oleh mesin dan pompa, selangnya menghilang di suatu tempat di bawah seprai ayahku.

“Menyentuh kakinya itu ide yang bagus,” Rinpoche berkata, meletakkan tangannya melingkari kaki ayahku di tempat tidur. “Seperti ini.”

Aku tidak tahu apakah sentuhan kaki itu ide bagus untuk ayahku, atau untukku, atau untuk kami berdua.

Oke,” kataku, lalu meraih satu kaki yang dibalut kaus kaki tebal, walaupun rasanya aneh ketika mengawasi wajah ayahku, karena saat dia mengernyit kesakitan atau marah kelihatannya sama seperti saat dia hendak tersenyum.

“Rasanya enak,” kata ayahku sambil memejamkan mata. Aku melirik lemari laci di sampingnya dan rak-rak di sisi lain kamar itu, mencari benda-benda yang kuinginkan, walaupun aku tahu aku takkan berani mencuri di depan matanya.

Selagi dia tidur, aku berkeliaran di sekeliling rumah, mencari-cari entah apa. Seorang perawat duduk di sofa di ruang tamu, kedua tangan di pangkuan, bersiaga mendengarkan panggilan dari ayahku. Rumah itu sepi, suara-suara teredam, dinding batu bata bercat putih berlekuk-lekuk seperti bantal. Lantai terakota terasa sejuk di kakiku kecuali di bagian-bagian tempat matahari telah menghangatkannya menyamai suhu kulit.

Dalam lemari di kamar mandi kecil dekat dapur, tempat dulunya ada satu edisi Bhagavad Gita yang sudah koyak-koyak, aku menemukan sebotol penyegar wajah mawar yang mahal. Dengan pintu tertutup, lampu dimatikan, duduk di penutup toilet, aku menyemprotkannya ke udara dan memejamkan mata. Percikannya jatuh di sekelilingku, sejuk dan suci, bagaikan di dalam hutan atau gereja batu tua.

Selain itu, ada tabung perak lip gloss dengan sikat di salah satu ujungnya dan mekanisme pemutar di ujung satunya yang mengalirkan cairan ke tengah-tengah sikat. Aku harus memilikinya. Aku menjejalkan lip gloss itu ke dalam saku untuk kubawa pulang ke apartemen satu kamar di Greenwich Village yang kutempati bersama pacarku. Aku tahu pasti bahwa tabung lip gloss ini akan melengkapi hidupku. Di antara menghindari pembantu rumah tangga, adik-adikku, dan ibu tiriku di sepenjuru rumah supaya tidak ketahuan mencuri barang-barang, atau terluka saat mereka tidak memedulikanku atau membalas sapaanku, dan menyemprot diri sendiri dalam kamar mandi gelap agar aku tidak merasa terlalu menghilang—sebab di tengah tetes-tetes air yang berjatuhan aku merasa seakan-akan kembali mewujud. Berupaya menemui ayahku yang sakit di kamarnya mulai terasa seperti beban bagiku.

Sepanjang tahun lalu aku berkunjung pada akhir pekan kurang lebih setiap dua bulan sekali.

Aku sudah menyerah mengharapkan rekonsiliasi agung, seperti di film-film, tapi aku tetap saja datang.

Di antara waktu kunjungan, aku melihat ayahku di mana-mana di New York. Aku melihatnya duduk dalam bioskop, lekuk leher yang sama persis sampai ke rahang dan tulang pipi. Aku melihatnya saat aku berlari menyusuri Sungai Hudson pada musim dingin, duduk di bangku menatap kapal-kapal di galangan; dan dalam perjalananku menaiki subway ke tempat kerja, melangkah pergi di peron menembus kerumunan. Para lelaki-lelaki kurus dengan kulit sewarna zaitun, jemari lentik, pergelangan tangan ramping, wajah berhias pangkal janggut yang kutemui di jalan, dari sudut-sudut tertentu, terlihat mirip dengannya. Setiap kali aku harus mendekat untuk mengecek, dengan jantung berdebar, walaupun aku tahu itu tidak mungkin dia karena dia sedang terbaring sakit di California.

Sebelum ini, selama tahun-tahun yang kami lalui nyaris tanpa bicara, aku melihat fotonya di mana-mana. Melihat foto-foto itu memberiku perasaan ganjil. Rasanya sama seperti menangkap kilasan diriku dalam cermin di seberang ruangan dan mengira itu orang lain, lalu menyadari itu wajahku sendiri: Dia ada di sana, menatapku dari majalah-majalah, koran-koran, dan layar-layar di kota mana pun aku berada. Itu ayahku dan tidak ada yang tahu, tapi itulah kenyataannya.

Sebelum berpamitan, aku pergi ke kamar mandi untuk menyemprotkan penyegar sekali lagi. Semprotan itu alami, yang artinya setelah beberapa menit berlalu aromanya tidak lagi tajam seperti mawar, tapi berbau busuk dan lembap seperti rawa, walaupun saat itu aku tidak menyadarinya.

Sewaktu aku masuk ke kamarnya, Ayah tengah bersiap untuk berdiri. Aku mengamatinya menyatukan kedua tungkai dalam satu lengan, memutar tubuhnya sembilan puluh derajat dengan menekan kepala tempat tidur menggunakan lengan satunya, kemudian mengerahkan kedua lengan untuk mengangkat tungkainya melewati pinggiran tempat tidur dan memijak lantai. Ketika kami berpelukan, aku bisa merasakan tulang belakangnya, tulang rusuknya. Dia berbau apak, seperti keringat obat.

“Nanti aku kembali lagi,” kataku.

Kami melepaskan pelukan, dan aku mulai berjalan pergi.

“Lis?”

“Ya?”

“Baumu seperti toilet.”[]

Spesifikasi

| SKU | : | QA-52 |

| ISBN | : | 9786024021658 |

| Berat | : | 420 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 16 cm/ 24 cm/ 2 cm |

| Halaman | : | 362 |

| Tahun Terbit | : | 2019 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan

Belum ada ulasan