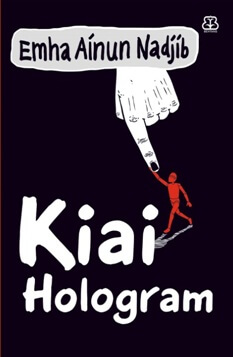

Deskripsi

Kiai Semar menghilang. Gareng, si Filsuf Desa, gugup tak alang kepalang. Namun, Petruk malah senyum-senyum saja melihat kakaknya belingsatan. Apalagi Bagong yang kerjaannya hanya makan dan tertawa-tawa. Bahkan, Dusun Karang Kedempel yang semakin rusak dan sedang membutuhkan kehadiran Semar pun tak merasa perlu mencarinya.

Di tengah dominasi pakem Mahabharata yang mencengkeram kehidupan Karang Kedempel, tugas Punakawan-lah untuk merintis Gerakan Carangan. Menjadi alternatif. Mengusahakan perjuangan dari basis. Membuat warga Karang Kedempel mengerti bahwa rakyat adalah Dewa-Dewa Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di Karang Kedempel. Menyadarkan mereka bahwa keadaan boleh membatu karang, tetapi air harus terus menetes dan kelak melubanginya.

Petruk yang terlihat tenang sebenarnya juga geram. Dulu Semar-lah yang menyeret Gareng, Petruk, dan Bagong ke Karang Kedempel untuk menemani dan menggembalakan kaum penguasa menuju sesuatu yang benar. Tugas ke-Punakawan-an mereka masih jauh dari purna, tapi kenapa Semar malah lenyap tiada kabar?

Spesifikasi

| SKU | : | BT-582 |

| ISBN | : | 9786022915386 |

| Berat | : | 210 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 13 cm/ 21 cm/ 1 cm |

| Halaman | : | 248 |

| Tahun Terbit | : | 2019 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan

Belum ada ulasan