Deskripsi

SINOPSIS

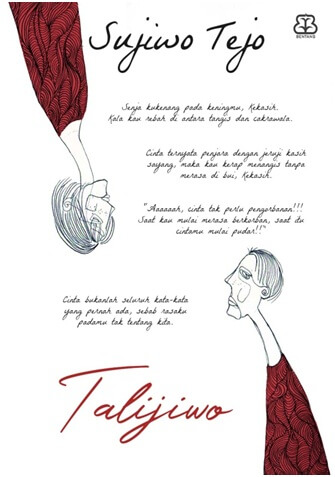

Manusia harus saling mengingatkan kepada kebaikan karena hutan, gunung, sawah, dan lautan hanya bisa mengingatkan kita kepada mantan.

Demi itu buku ini ada. Tapi, aku tak ingin mendudukkanmu sebagai pembaca, aku mau mengajakmu duduk sebagai teman ngobrol.

Banyak jalan menuju Roma, tapi tak ada yang sepasti setiap jalan menuju takdir. Saat dipamiti adik atau anak ke sekolah, kita menjelma sebagai kakak atau orang tua. Bertemu teman kuliah atau sejawat kantor, mendadak kita menjadi sohib atau saingan. Sepernano detik yang lalu kamu kekasihnya dan kini malah menjadi mantannya.

Begitulah. Hidup selalu bergerak seperti kisah-kisah Talijiwo yang hendak aku obrolkan kepadamu. Aku akan mendengarmu. Dengar aku juga. Siapa tahu setiap kata yang kuobrolkan, mengandung senandung untuk kita nyanyikan berdua.

Please, tak perlu lagi keluh kesah itu. Hidup hanya mengolah keluhan menjadi senandung. Heuheuheu.

Spesifikasi

| SKU | : | BI-092 |

| ISBN | : | 9786022915867 |

| Berat | : | 210 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 13 cm/ 21 cm/ 2 cm |

| Halaman | : | 236 |

| Tahun Terbit | : | 2019 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan

Belum ada ulasan