Deskripsi

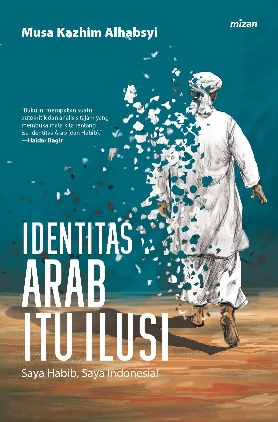

Fenomena kearab-araban yang marak di Indonesia belakangan ini tak jarang menjadi pelatuk sentimen rasial dan konflik politik. Pada awalnya hal ini sebenarnya muncul dalam bentuk simbol-simbol, seperti cara berpakaian, artikulasi keseharian, dan penampilan fisik. Pada saat yang sama, muncul pula fenomena “habibisme”, ketika sebagian figur dari kalangan keturunan Nabi Muhammad Saw. mengklaim diri sebagai pemandu umat, lalu memasuki arena permainan politik praktis.

Siapa itu Arab atau lebih tepatnya apa itu Arab? Lantas, apakah “kehabiban” seseorang merupakan garansi tingginya kualitas pemahaman keislaman mereka, sehingga orang harus selalu patuh dan tunduk kepada mereka; dan bahwa yang berbeda pendapat atau posisi politik dengan mereka sama dengan tidak menghormati Nabi Saw.?

Buku ini berupaya membedah fenomena tersebut dengan pisau fenomenologi, semiotika, sosiologi, dan sejarah, sekaligus bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis. Kesimpulannya tak pelak sangat “subversif”: membongkar kesalahkaprahan pemahaman sebagian Muslim Indonesia tentang isu ini.

Prolog Penulis

Ilusi Identitas Arab: Suatu Refleksi Kritis

Sebagai seorang Alawi Hadhrami—sekarang lebih akrab disebut habib—yang lahir dan besar di Indonesia, penulis memiliki pengalaman subjektif yang orisinal tentang bagaimana menjadi Alawi di negeri ini. Penulis memahami betapa rancunya panggilan keturunan Arab untuk diaspora Hadhrami Indonesia—dan di mana pun juga sebenarnya. Penulis sadar dan ingin mengubah kerancuan itu.

Dalam alam kehidupan Indonesia, panggilan keturunan Arab akhir-akhir ini mendapat tantangan yang luar biasa, baik dari dalam maupun dari luar. Ada banyak sebabnya. Tetapi, sebab yang paling mutakhir adalah fenomena kearab-araban yang mengharu-biru jagat politik nasional. Bagi penulis, fenomena kearab-araban—yang berselang-seling dengan fenomena kehabib-habiban—itu tidak lebih daripada gerakan bermotif politik. Sangat dangkal dan banal. Tidak ada dasar-dasar autentik—apalagi religius—di balik fenomena itu kecuali usaha mengeraskan identitas yang sejatinya sekadar ilusi.

Mengapa penulis sebut identitas Arab hanya sebuah ilusi? Seperti yang akan penulis buktikan dalam buku ini secara cukup terperinci, hakikat Arab tidak lebih daripada soal bahasa. Tentu yang penulis maksud dengan bahasa ini tidak sekadar tutur kata, tetapi sebuah sistem yang mencakup berbagai unsur lain. Bahasa Arab adalah sistem yang mencakup suara (dan gestur dalam beberapa kasus), fonem, kosakata, morfem, kalimat, makna, penggunaan makna, diakritik, dan sebagainya. Sistem bahasa inilah yang disebut dengan ‘arab (???) dan kata sifatnya adalah ‘arabî (????).

Buku ini dibuat untuk menampung luapan perasaan dan pengalaman. Ia tidak ditulis dengan pretensi akademis yang muluk-muluk. Tidak juga ada riset bertahun-tahun yang mendahuluinya. Isinya lebih merupakan perasan perenungan kritis yang menggunakan pendekatan eklektik dan multidisipliner—dari linguistik, hermeneutik, filsafat, sampai sosiologi dan sejarah. Pada awalnya, penulis berniat untuk menulis dengan memakai pendekatan fenomenologis dan menjabarkannya melalui konsep lebenswelt (life-world atau alam kehidupan) yang diusung filsuf Edmund Husserl. Dalam perjalanannya, sebagai suatu kajian refleksi kritis dalam upaya dekonstruksi yang membongkar kuasa dan ilusi, buku ini dipaksa untuk mengadopsi banyak pendekatan dari pelbagai cabang disiplin ilmu lain. Namun, sejatinya, ia tetap bertumpu besar pada pendekatan fenomenologis dalam sejarah.

Merujuk pada karya David Carr (2014),1 penulis bersandar pada konsep pengalaman ketimbang representasi, narasi, atau ingatan dalam melihat sejarah. Pilihan ini bukan semata karena pengalaman adalah guru terbaik. Kajian sejarah yang mengandalkan representasi, narasi, dan ingatan lebih menempatkan sejarah sebagai suatu kisah yang berada nun jauh di negeri sana yang penceritaannya kerap berbeda dengan kejadian aslinya. Pengalaman mematahkan jarak antara masa lalu dan representasinya. Dari perspektif fenomenologis lebenswelt, fenomena historis dialami sebagai suatu fenomena penuh makna yang tak terpisahkan dari alam kehidupan, interaksi sosial, komunitas, maupun orang lain. Sejarah dalam pandangan ini bukan sejarah untuk dipahami, tetapi sebagai sejarah yang hidup (living history). Di sinilah sejarah “aku” melebur ke dalam sejarah “kami”, sejarah “kami” menjadi sejarah “kita”, dan “sejarah kita” adalah “sejarahku” pula.

***

Pada Bagian Kesatu buku ini, penulis mencoba membuktikan bahwa unsur Arab di luar bahasa—seperti wilayah geografis, adat istiadat, suku bangsa penuturnya, dan sebagainya—sepenuhnya hanyalah turunan. Semuanya hanyalah cabang dari satu pokok tunggal: bahasa Arab. Begitulah Arab sepatutnya dipahami, karena begitulah kenyataannya. Dalam masyarakat penutur bahasa Arab, sejak dahulu kala hingga masa kini, bahasa dengan berbagai turunannya menduduki posisi sentral. Sedemikian sentralnya bahasa dalam alam kehidupan mereka sampai-sampai Arabisasi bisa mencakup bermacam-macam suku bangsa dari berbagai benua dan wilayah yang semula tidak memiliki hubungan khusus.

Namun demikian, dalam perkembangannya, nama “Arab” justru dipakai untuk mengonstruksi sebuah identitas yang tidak memperhatikan unsur esensialnya, yakni bahasa Arab. Akibatnya, identitas Arab seolah-olah mengacu kepada sekumpulan suku bangsa dengan ciri-ciri fisik dan budaya tertentu. Konstruksi ini patut dicurigai sebagai intrik elite politik untuk melegitimasi kekuasaan mereka yang rapuh dan tidak memiliki dasar yang kuat. Legitimasi itu pun muncul setelah ada upaya asosiasi dan pengidentikan Arab dengan Islam. Konstruksi identitas Arab “palsu” dengan melepas unsur esensialnya itu berlangsung sudah cukup lama. Upaya dekonstruksinya pun bakal memakan waktu yang lama dan melelahkan.

Buku ini, antara lain, berupaya melakukan dekonstruksi tersebut. Tujuannya bukan untuk membela Arab sebagai ilusi identitas kebangsaan milik suku-suku bangsa tertentu, tetapi untuk melepaskan unsur-unsur ikutan yang dangkal dan superfisial itu. Buku ini justru berupaya membebaskan identitas Arab, yang sejatinya merupakan bahasa wahyu yang suci, dari klaim-klaim palsu para pendomplengnya dan juga dari intrik para politisi yang mengeksploitasinya. Dengan cara itu, kita selamatkan identitas Arab dari kontestasi politik, juga dari potensi ujaran-ujaran kebencian terhadap perilaku satu-dua anggota komunitas yang disebut sebagai keturunan Arab.

Upaya penulis membebaskan bahasa Arab—yang merupakan bahasa-wahyu Al-Qur’an—dari suku-suku penuturnya sama sekali bukan untuk memberi cek kosong kepada para pembenci yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di media sosial. Sama sekali tidak demikian. Seperti para pendompleng identitas Arab, para pembenci Arab juga sedang salah arah dan ujung-ujungnya juga menebar racun dalam tubuh bangsa Indonesia yang telah berikrar untuk bersatu dalam keragaman.

Itulah mengapa dalam Bagian Kedua buku ini penulis mencoba mendudukkan masalah diaspora Hadhrami di Indonesia—yang sering disebut sebagai keturunan Arab—dalam perspektif fenomenologis. Penulis mencoba menjelaskan pengalaman diri sendiri sebagai salah satu unsur diaspora Hadhrami, yakni unsur Alawiyyin, dalam tapestri bangsa Indonesia. Meski demikian, penulis juga tetap berusaha berpijak pada sejumlah referensi yang diakui di bidang-bidang ilmu masing-masing.

Penulis mengerti bahwa kalangan sayid telah datang ke Nusantara dalam beberapa fase yang berbeda.2 Pada fase-fase awal, pendahulu datang secara perlahan-lahan jauh sebelum era kolonial. Para sayid pendahulu datang untuk berdakwah dan berdagang. Dakwah mereka pun dilakukan dengan cara yang damai, akomodatif, dan cerdas. Mereka datang untuk menetap dan melebur dalam lebenswelt (alam kehidupan) Nusantara. Maka itu, dalam waktu yang relatif singkat, sebagian mereka berhasil menjadi pemimpin di kawasan ini.

Kaum Alawiyyin—yang belakangan lebih akrab disebut habib—juga datang dalam babak yang berjenjang. Mereka tidak datang sekaligus. Juga tidak dengan misi dan motif yang tunggal. Alawiyyin pendahulu, sebagaimana akan penulis bahas di Bagian Kedua, memiliki strategi kebudayaan yang canggih dan cerdas—mengikuti strategi para sayid fase pertama dan kedua yang sudah tidak lagi dapat diidentifikasi dengan tegas.

Fase Alawiyyin—dari keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir atau dikenal juga dengan sebutan Ba’ Alawi—pertama kali datang barangkali pada masa Syaikh Jumadil Kubro (Jamaluddin al-Akbar). Nama ini merupakan poros dalam garis waktu kedatangan Alawiyyin ke Nusantara karena kesuksesan gemilangnya. Mengikuti arahan strategis leluhurnya, Imam Abdul Malik, Syaikh Jumadil Kubro berhasil menelurkan jaringan Wali Songo yang mungkin sulit dicari padanannya di Dunia Islam modern. Islam pun menyebar dengan damai dan aman di Nusantara.

Para peneliti masuknya Islam di Indonesia khususnya, dan Nusantara umumnya, terkagum-kagum dengan strategi kebudayaan yang bersumber pada dakwah damai Alawiyyin tersebut. Sebagian sampai menyamakannya dengan kesuksesan dakwah Nabi Muhammad Saw. di Madinah.

Ketika berjalan-jalan ke berbagai negeri Islam, penulis selalu mendapatkan pujian atas kedamaian dakwah Islam di Indonesia. Mereka selalu mengungkapkan ketakjuban atas damainya Islam menyebar—dan itu juga berarti memuji cara-cara dakwah para sayid di Nusantara, baik yang dari kalangan Alawiyyin ataupun non-Alawiyyin. Tentu karena strategi kebudayaan itulah kemudian pribumi menghormati dan mencintai mereka hingga hari ini.

Memang ada satu hal yang harus dikorbankan dari pendekatan tersebut: kebanggaan Alawiyyin pada asal-usul dan potensi disintegrasi komunitas kecilnya. Tetapi, hasil yang didapatkan jauh lebih besar dan mulia. Para pendakwah sayid perintis dan Alawiyyin pendahulu ini melebur menjadi “habaib” pribumi yang susah sekali ditandai sebagai keturunan penutur bahasa Arab.

Gelar-gelar dan cara-cara mereka berpakaian pun sebagian besar mengikuti cara-cara pribumi. Seni dan budaya lokal mereka pelajari dan kuasai. Dengan cerdas juga sepertinya mereka mampu mengapropriasi aksara-aksara lokal menjadi pegon. Pegon berasal dari bahasa Jawa pégo yang berarti menyimpang, lantaran bahasa Jawa ditulis dengan aksara Arab. Mereka juga mampu mengajar dan berdakwah dengan bermain wayang dan strategi-strategi kebudayaan lain yang sangat mengagumkan.

Bayangkan, jika bukan karena riset yang serius, siapa yang menyangka bahwa Ronggowarsito kemungkinan adalah seorang habib? Begitu menyatu dan leburnya dia hingga lebih dikenal sebagai pujangga Jawa.3 Demikian pula jika bukan karena riset-riset mutakhir, maka mungkin banyak sekali jejak para sayid Nusantara ini yang tidak lagi bisa ditemu-kenali, kecuali sebagai fragmen dalam korpus sejarah Nusantara.

Sejak paruh kedua abad ke-19, keadaan mulai berubah. Pemerintah kolonial makin paham akan potensi ancaman dari semangat Islam yang ada. Dengan menggunakan pemetaan etnografis dan demografis yang mendalam, sebagaimana dapat kita baca dari karya-karya orientalis seperti L.W.C. van den Berg dan Snouck Hurgronje, rezim kolonial meluncurkan kebijakan yang mengubah lanskap dan potret kepulauan ini demi agenda imperialistiknya sendiri, khususnya dengan melakukan politik segregasi penduduk. Nusantara pun berubah drastis, seperti yang dikeluhkan Sang Bunda dalam Jejak Langkah Pramoedya Ananta Toer.

“Sekarang aku mengerti mengapa hidupmu begitu tidak berbahagia, Nak. Kesalahanmu sendiri, tingkahmu sendiri, didikan Belanda sudah lupakan asal. Kau tidak senang dalam pakaianmu itu, kau tidak senang pada ibumu karena dia bukan Belanda … Kau tidak senang pada air yang kau minum dan nasi yang kau makan … Barangkali kau pun tidak suka pada kelahiranmu sendiri.”

Gelombang Hadhrami Alawiyyin—dan non-Alawiyyin dalam jumlah lebih besar—yang datang di paruh kedua abad ke-19 terpaksa menghadapi keadaan yang berbeda. Padahal saat itu mereka justru datang dalam jumlah dan frekuensi yang lebih masif dan reguler, berkat perkembangan teknologi kapal bermesin uap dan pembukaan Terusan Suez. Sebagian dari mereka—seperti yang dapat kita lihat dari pengalaman keluarga Dr. Haidar Bagir di Pengantar buku ini—merantau dengan motif untuk kesejahteraan ekonomi karena mereka melihat sendiri perubahan nasib yang sudah bermigrasi maupun sebab-musabab lain. Sebagian dari mereka datang untuk mudik kembali ke tanah leluhur dengan membawa kekayaan. Ini tentu saja bukan suatu aib atau keburukan. Malah sekarang ini dengan gagah kelompok seperti mereka disebut sebagai ekspatriat. Tetapi, justru karena motif seperti itu di satu sisi dan jebakan kolonial di sisi lain, maka diaspora Hadhrami paruh kedua abad ke-19 itu mulai memiliki mentalitas yang berbeda. Ada alienasi sosial yang mengemuka—suka ataupun tidak.

Bagian Ketiga buku ini akan menyoroti alienasi Alawiyyin, khususnya dari pengalaman penulis. Awalnya, seperti penulis sampaikan, mungkin alienasi itu dipicu oleh politik Pemerintah Kolonial yang meletakkan golongan Hadhrami sebagai Timur Asing (oosterlingen) bersama orang Tionghoa dan Asia lainnya (kecuali Jepang). Golongan ini setingkat di bawah orang Eropa dan di atas pribumi. Dengan status ini, mereka tinggal di tempat-tempat tertentu yang dibedakan dengan hunian pribumi. Karena itu, hingga kini kita masih mengenal “kampung-kampung Arab” di berbagai kota di Indonesia. Pergerakan dan aktivitas mereka juga dibatasi, di antaranya melalui pemberlakuan surat jalan. Politik serupa juga menyasar pada segregasi santri, priyayi, dan abangan dalam ghetto yang berbeda-beda.

Namun demikian, alih-alih membebaskan diri dari politik kolonial di atas, diaspora Hadhrami yang datang pada periode itu justru—sengaja ataupun tidak—mengukuhkannya dengan memupuk nostalgia kampung halaman. Khusus untuk kalangan Alawiyyin, alienasi itu diperkuat oleh dogma kesucian nasab dan magnet Hadhramaut sebagai tanah keramat. Nostalgia pun terkadang membubung menjadi euforia: kegembiraan berlebihan sebagai kelompok yang punya status lebih tinggi daripada kebanyakan Muslim di Indonesia. Dan di ekstrem lain dari euforia itu, ada paranoia: merapatkan barisan untuk menghadapi interupsi budaya dan intrusi kearifan lokal. Akibatnya, dogma-dogma kesucian nasab dan kafaah yang radikal pun diperkenalkan dan disebarkan.

Dalam jangka pendek, status di atas boleh jadi memberi keuntungan. Sebagian elite Hadhrami tak urung meraup sejumlah jabatan, tanah, dan fasilitas lain. Dengan cepat mereka menjadi kelas yang diistilahkan oleh Ulrike Freitag dengan liyanTetapi, seperti semua kebijakan kolonial lain, segregasi itu menjadikan Alawiyyin gelombang paruh kedua abad ke-19 itu mengembangkan lingkungan budaya yang eksklusif. Dan akibat puncaknya, kalangan muwallad (peranakan dari Hadhrami wulaiti atau totok) kian terasing di tanah kelahirannya sendiri.

Tentu tak semua kalangan Hadhrami berdiam diri melihat segregasi ini. Ada upaya-upaya serius dari internal Hadhrami untuk membebaskan diri dari kandang kecil bernama “keturunan Arab”. Misalnya, mereka mendirikan lembaga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan modern yang inklusif seperti Jamiat Kheir (1905), dan pada fase berikutnya Partai Arab Indonesia (1934), dan banyak sekali inisiatif serupa lainnya.

Tetapi, sayangnya, sebagian elite Hadhrami lain justru tidak mau beranjak. Barangkali elite itu sudah terikat kontrak dengan aturan kolonial atau terjebak dalam permainannya. Boleh jadi juga ada kepentingan global yang ikut bermain di sini. Dan bisa jadi juga ada imbas geopolitik Timur Tengah yang mengakibatkan mereka merasa perlu mengukuhkan segregasi—seperti pengaruh Utsmani pada masa lalu dan pengaruh pertarungan geopolitik Timur Tengah pada masa sekarang. Atau juga karena faktor-faktor lain yang bukan bagian dari perhatian utama buku ini.

Di sini penulis juga ingin menegaskan bahwa pengerasan identitas Arab—yang sejatinya palsu—juga tak lepas dari pengaruh rembesan paham Salafi-Wahabi. Paham yang lahir di Arab Saudi ini, seperti kata beberapa pengamat, sarat dengan pengaruh budaya Badui. Ciri-ciri utamanya adalah ketidaksukaan atau keengganan pada liyan,5 kegemaran pada kekerasan, dan menolak toleransi lantaran dianggap sebagai tanda kelemahan dan ambiguitas.6

Sejak awal 1980-an, Arab Saudi dan beberapa negara Arab Teluk lain memang melancarkan kampanye global melawan komunis Uni Soviet dan Syi‘ah Iran; dan demikian pula sebaliknya—meski dengan cara yang berbeda. Maka, hampir semua siswa Indonesia yang belajar ke Timur Tengah—entah ke Arab Saudi, Yaman, Iran, Mesir, atau Suriah—pulang dengan oleh-oleh pikiran geopolitik yang berbeda-beda. Sebagian siswa itu tentu juga merupakan Alawiyyin Indonesia.

Pengaruh alumni Timur Tengah ini lantas membawa pemikiran Islam yang berbeda ke Indonesia. Masing-masing bersaing untuk mewarnai—untuk tidak menyebut “memurnikan”—pemikiran Islam di Indonesia. Tentu tidak semua dengan cara radikal yang sama. Maka, dengan kasatmata bisa kita lihat sejumlah Alawi yang—secara genealogis bertolak belakang dengan doktrin Salafi-Wahabi—masuk ke gelanggang sosial politik dengan memanfaatkan logistik, gerakan, jaringan, organisasi, ataupun partai politik yang berafiliasi dengan paham Salafi-Wahabi—untuk tidak mengatakan bahwa mereka sendiri sudah terpengaruh paham ini.

Di Timur Tengah, identitas Arab memang dipakai sebagai alat perebutan pengaruh geopolitik. Kita dapat menyaksikan eksesnya di berbagai tempat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan, di era Perang Irak-Iran (1980-1988), siapa saja yang membela Iran di Timur Tengah—seperti rezim Suriah— dicap sebagai agen Ajam (non-Arab) melawan Arab. Dan kontestasi identitas Arab itu—disadari atau tidak—juga memengaruhi dinamika internal Alawiyyin Indonesia.

Demikianlah, puluhan tahun setelah kemerdekaan, dan Indonesia menjadi negara berdaulat, komunitas Hadhrami—khususnya Alawiyyin—justru kian terperosok dalam skema identitas Arab yang sarat motif politik. Jebakan-maut taktik kolonial lama yang dibingkai dalam konteks geopolitik kontemporer itulah yang juga penulis rasakan saat beranjak dewasa. Jika dulu, saat kanak-kanak, penulis menghadapi panggilan “hai Arab” di kota kelahiran (Jember, Jawa Timur), setelah beranjak dewasa penulis harus menghadapi stigma sebagai “agen Ajam” oleh mereka yang menyebut diri sebagai Arab. Jika dulu penulis mendapat tatapan mata aneh dan asing di beberapa tempat oleh non-Arab dan Alawiyyin, kini lantaran perbedaan pandangan politik dan pemikiran agama, tatapan cemberut justru harus penulis hadapi dari kelompok yang menyebut dirinya Alawiyyin.

Pengalaman keterasingan lama pun berganti menjadi keterasingan baru. Dan seperti umumnya Alawiyyin, keterasingan baru ini tak lantas hilang dengan mengenang tanah leluhur atau upaya kembali ke sana. Karena, kemungkinan besar di sana pun muwallad (peranakan) seperti penulis akan tetap distigma sebagai Jawi (orang Jawa), bukan sebagai orang Arab.

Kembali ke pokok masalah segregasi Hadhrami dan berbagai implikasinya. Alih-alih mencari strategi keluar dari jebakan maut kolonial (dan neokolonial pada fase berikutnya), sebagian Hadhrami yang datang belakangan tadi justru melakukan yang sebaliknya. Puncaknya, setelah jatuhnya komunis Yaman pada 1994, dan Hadhramaut kembali membuka diri untuk berbagai aktivitas ritual Alawiyyin, diaspora Hadhrami Indonesia berbondong-bondong berkunjung ke tanah leluhur. Nostalgia itu pun dengan cepat menjalar dan kerap membuncah menjadi euforia keutamaan/keistimewaan di satu sisi, dan di sisi lain paranoia akan potensi disintegrasi komunal mereka.

Sekembalinya dari ziarah ke tanah leluhur, mulailah timbul fenomena born-again habaib (habaib yang lahir kembali). Arus ini ingin mengukuhkan identitas eksklusif mereka melalui berbagai cara, termasuk dengan mengirim anak-anak muwallad (peranakan Hadhrami) belajar di tanah leluhur lalu pulang ke Indonesia dengan berpakaian khas Hadhramaut. Senyampang itu, ulama dari tanah leluhur datang ke Indonesia demi mengukuhkan integritas komunal Alawiyyin. Penulis menyebut ini sebagai fenomena kehabib-habiban, yang pada gilirannya berselang-seling dengan fenomena kearab-araban yang sudah berlangsung beberapa dekade sebelumnya.

Di awal-awal, para dai alumni Hadhramaut itu mendapat sambutan luar biasa. Dalam derajat tertentu, kandungan dakwah mereka pun sejatinya masih berkisar pada akhlak dan tasawuf. Semerbak wangi dakwah damai Alawiyyin pendahulu masih dapat tercium. Begitulah setidaknya di awal-awal fase ini sampai pertengahan tahun 2000-an.

Sayangnya, akhir-akhir ini, masalahnya menjadi lebih pekat dengan power play. Barangkali awal mulanya ketika sejumlah Alawiyyin bergabung dalam organisasi massa yang menonjolkan aksi-aksi vigilante untuk melaksanakan “amar makruf nahi mungkar”. Apalagi sebagian elite organisasi itu terduga berjejaring dengan Islam ekstremis eks kombatan Afghanistan di satu sisi dan di sisi lain dengan oligarki lama yang punya kepentingan memainkan kartu agama pada setiap musim pemilu.

Berbagai fenomena kearab-araban dan kehabib-habiban ini akhirnya berpuncak pada konsolidasi jaringan alumni Arab Saudi, utopia pengusung khilafah, kalangan Islam ekstremis-takfiri, oligarki politik, dan—ironisnya—sejumlah Alawiyyin dalam koalisi pelangi gerakan politik praktis dengan berbagai tentakelnya. Koalisi itu sebenarnya tidaklah alami, lantaran unsur-unsurnya memiliki ideologi dan agenda yang berbeda-beda. Maka itu, tak lama setelah menggalang kekuatan aksi demo berjilid-jilid dan meraih sejumput kemenangan elektoral, batang tubuhnya mengalami dekomposisi dan kembali ke habitat masing-masing. Imbasnya, nama Alawiyyin secara umum jadi korbannya, lantaran pucuk pimpinannya dianggap mewakili aspirasi komunitas ini. Dan tak ayal, beberapa pimpinan gerakan itu pun akhirnya dihukum dan dikorbankan, meski mereka tak selalu merasa telah dikorbankan—bahkan tak jarang mereka merasa dijadikan pahlawan.

***

Buku ini tentu banyak kekurangan. Barangkali sebagian pembaca akan melihat penulis lebih melihat sisi-sisi negatif dan kurang melihat sisi-sisi positif dari keturunan Hadhrami dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi, mengingat tujuannya adalah refleksi kritis, tentu yang penulis tonjolkan adalah kekurangan-kekurangan itu dan peta jalan perbaikannya. Tujuannya tak lain adalah upaya mengingatkan diri sendiri dan memperbaiki keadaan keluarga besar Alawiyyin yang penulis dan keluarga penulis akan tetap jadi bagiannya. Apalagi kini ada upaya serius dari sejumlah kelompok untuk mendiskreditkan Alawiyyin dan membenturkannya dengan negara, terutama sebagai ekses oposisi atas pemerintah—untuk tidak menyebut negara—dan “politik praktis” yang sarat benturan keras.

Dalam buku ini, penulis mencoba mengajak kalangan Alawiyyin untuk memikirkan masa depan secara lebih cerdas, yakni bagaimana membangun strategi kebudayaan sebagaimana leluhur kita yang berpandangan jauh dan bening, serta yang terpenting tidak terjebak dalam permainan kolonial atau politik praktis yang sarat benturan. Mengukuhkan identitas Arab—itu pun bukan dalam sistem bahasanya, tetapi dalam unsur-unsur superfisialnya—hanya akan membuat kita semua masuk ke dalam lumpur hidup. Indonesia akan terus maju, sementara kita akan terkurung, terasing, dan terkubur dalam ilusi, delusi, dan nostalgia tak bermakna.

Penulis ingin katakan dengan tegas bahwa semua autokritik ini bukan untuk menimbulkan sinisme terhadap pemikiran, keyakinan dan tradisi Alawiyyin yang luhur. Bukan pula untuk mengobarkan api kebencian. Sama sekali tidak. Harapan penulis justru sebaliknya: suatu saat generasi Hadhrami sebaya anak-anak penulis bisa bergumam bangga: “Saya habib, saya Indonesia! Saya lahir di sini, hidup di sini, berkarya di sini, dan mati di sini. Saya tidak mengenal tanah air selain Indonesia. Dan yang terpenting: saya mencintai tanah tumpah darah ini sepenuh hati, dan tidak ada tanah air lain dalam hati ini!”[]

- Experience and History: Phenomenological Perspectives on the Historical World, Oxford University Press.

- Seperti yang akan diterangkan dalam buku ini, menurut salah satu teori, para sayid sudah datang ke Nusantara di abad pertama atau kedua Hijriah, sebelum berdirinya Kerajaan Perlak pada 225 H atau 840 M.

- Lebih jauh, silakan merujuk karya Dr. Simuh, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1988.

- Rujuk, Ulrike Freitag, Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadhramaut: Reforming the Homeland, Brill (2003), bagian Pengantar.

- Ada peribahasa umum Badui adalah: “Aku lawan saudaraku, saudaraku dan aku lawan sepupu kami, sepupuku dan aku lawan orang asing.” Atau kadang dikutip begini: “Aku dan saudaraku lawan sepupuku. Kami dan sepupu kami lawan orang asing.” Lihat tautan https://en.wikipedia.org/wiki/Bedouin.

- Buku ini tidak sedang berbicara soal paham Salafi-Wahabi dan irisannya dengan mentalitas Badui, tapi tulisan-tulisan seputar topik ini dapat disimak: https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/12525; situs https://www.hespress.com/ https://bit.ly/3KlPTQF; dan situs sotaliraq.com https://bit.ly/370GUpD.

Spesifikasi

| SKU | : | UA-265 |

| ISBN | : | 9786024412791 |

| Berat | : | 260 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 16 cm/ 24 cm/ 2 cm |

| Halaman | : | 224 |

| Tahun Terbit | : | 2022 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan

Belum ada ulasan