Deskripsi

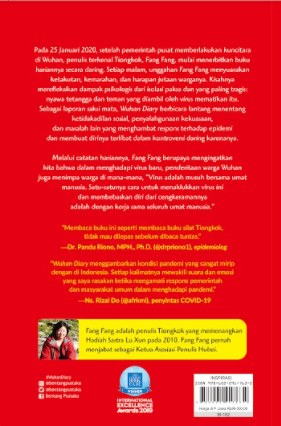

Pada 25 Januari 2020, setelah pemerintah pusat memberlakukan kuncitara di Wuhan, penulis terkenal Tiongkok, Fang Fang, mulai menerbitkan buku hariannya secara daring. Setiap malam, unggahan Fang Fang menyuarakan ketakutan, kemarahan, dan harapan jutaan warganya. Kisahnya merefleksikan dampak psikologis dari isolasi paksa dan yang paling tragis: nyawa tetangga dan teman yang diambil oleh virus mematikan itu. Sebagai laporan saksi mata, Wuhan Diary berbicara lantang menentang ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan masalah lain yang menghambat respons terhadap epidemi dan membuat dirinya terlibat dalam kontroversi daring karenanya.

Melalui catatan hariannya, Fang Fang berupaya mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi virus baru, penderitaan warga Wuhan juga menimpa warga di mana-mana, “Virus adalah musuh bersama umat manusia. Satu-satunya cara untuk menaklukkan virus ini dan membebaskan diri dari cengkeramannya adalah dengan kerja sama seluruh umat manusia.”

Spesifikasi

| SKU | : | BI-162 |

| ISBN | : | 9786022917632 |

| Berat | : | 400 gram |

| Dimensi (P/L/T) | : | 13 cm/ 21 cm/ 2 cm |

| Halaman | : | 0 |

| Tahun Terbit | : | 2020 |

| Jenis Cover | : | Soft Cover |

Ulasan

Belum ada ulasan